薛林新转自大纪元:

【大纪元2019年07月27日讯】在明慧网20周年之际,明慧网发表了《明慧二十周年报告》系列,这些报告是根据明慧网所收集、发表的资料整理而成。

该报告将分集转载。本章重点介绍大量在北京被非法关押的不报姓名和地址的法轮功学员的遭遇,以及中共军队参与活摘法轮功学员器官罪恶的内幕。

第七章 血腥的活摘器官

前言

1. 失踪的法轮功学员

1)不报姓名地址

2)疏散到外地

3)失踪案例

4)冰山一角

2. 军队掌控“集中营”,活摘重要推手

1)集中营

2)军队、武警医院和沿海医院是活摘器官的重要推手

3. 强制抽血、验血

1)警察在劳教所、看守所、洗脑班内对法轮功学员强制抽血的例子

2)警察在监狱对法轮功学员强制抽血的例子

3)警察公开地闯入法轮功学员家中强制抽血的例子

4)给关押的法轮功学员普遍验血,出于什么目的?

4. 器官移植市场到底有多火爆

5. 免疫抑制剂的规模

6. 江泽民推动下的政府犯罪行为

结语

前言

活摘器官之事是在2006年3月初曝光出来的,前后有三位知情人。一人是来自日本的中国记者皮特(化名),一人是其前夫曾参与活体摘取法轮功学员器官手术的安妮(化名),皮特和安妮曾于2006年4月在美国首都华盛顿举办的一次集会上公开露面。被指控的医院是位于沈阳市苏家屯的辽宁省血栓病中西医结合医疗中心。[1]还有一人是沈阳军区的匿名老军医,指证苏家屯医院仅是中国36个类似集中营的一部分。[2]

活摘器官的指控,让人们把眼光投向了中国自2000年以来器官移植市场的爆炸式增长。相比国外要等2~3年,中国一些医院的器官平均等待时间短到不可思议的1~2周[3][4][5]。中国器官移植的火爆程度最典型的指标就是雨后春笋般冒出来的遍布全国的各种器官移植中心。

2007年中国的器官移植医院最多的时候高达1,000多家。[6]器官移植成为了暴利行业,中国也成为了全球器官移植旅游的中心。在2010年以前,中国并没有器官捐献系统,现在就算有了也只是象征性的。一座座大楼拔地而起,参与人员是名利双收。

这1,000多家移植机构是什么概念?就算平均下来每个医院一个礼拜做一例手术,一年就算只做52例,1,000家医院合起来那也是远远超过中共所声称的每年1万多例的移植规模。

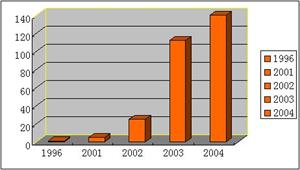

例如,解放军第二军医大学第二附属医院(上海长征医院)网站上显示的该院“肝移植例数”,在2006年活摘器官在海外曝光之前的爆炸式增长(下图)。[7]

和军方关系密切的天津东方器官移植中心于2006年1月3~4日召开年终总结大会,会上说该中心器官移植“取得了辉煌的成绩”:2005年全年共完成原位肝脏移植647例,再创历史新高;2005年肾移植例数突破400例,共完成肾移植436例。[8]

那么,这么多器官何来?中国器官移植热的兴起与迫害法轮功几乎同步,这不能不引起人们的极大忧虑。这种时间上的巧合,随着活摘器官的指证,曝光出了这背后的惊天阴谋,更是揭露出了“这个世界上前所未有的罪恶”。

明慧网曾发表过一篇人权报告,“死刑犯遮不住器官市场的蘑菇云”,[9]从死刑犯的人数、匹配模式、能供应的器官等多方面论证了死刑犯提供的器官不可能支撑起中国突然崛起的庞大的器官移植市场。

中国器官移植市场规模的爆发,背后需要一个庞大的器官供体库,而这个供体库的存在,就一定有一个庞大的失踪人群。明慧网从迫害一开始就致力于收集来自大陆的第一手材料,梳理这些材料。我们的确能发现有这么一个庞大的失踪人群。

1. 失踪的法轮功学员

1999年7月20日,中共和江泽民团伙利用整部国家机器正式向法轮功动手,千千万万法轮功学员的反应就是到北京上访,希望向中央陈情,停止镇压。

据中共内部消息,法轮功进京上访以2000年初到2001年底最多,北京公安局根据新增的馒头消耗量,估算当时到北京上访的法轮功群众在高峰期每天超过100万人。[10]据明慧网报导,北京公安内部消息称,到2001年4月为止,到北京上访被抓捕的、有登记记录的法轮功学员达83万人次(不包括许多不报姓名和未作登记的)[11]。那么,不报姓名地址的有多少呢?

1)不报姓名地址 以保护他人、抵制迫害

有一个非常值得注意的现象就是,中共对上访的法轮功学员采取了非常恶劣的株连政策:让家人下岗,让单位领导受罚,让全单位职工都没有奖金,甚至让地方政府部门承担责任,以乌纱帽相威胁。这样一来,中共实际上就是把学员周围的一切环境都动员起来参与到对法轮功的迫害中。

单位里本来对法轮功学员有同情心的同事,因为奖金被扣,也被煽动起对学员的怨气#对法轮功的不满。地方政府部门为了保住官职,从消极状态变为不顾一切地阻挠法轮功学员去上访。地方公安被派到北京信访办门口去截访,“驻京办”变成了各级地方政府在北京抓捕当地法轮功学员的派出所。

于是,从2000年左右起,很多上访的法轮功学员就不报姓名,不报家庭地址。从当时明慧网上的法轮功学员交流文章就可以看到,“不报姓名地址”成为了法轮功学员抵制株连迫害的一种广泛的做法。

明慧网2001年的一篇交流文章反映了当时法轮功学员的心态。2001年1月19日,该学员到天安门广场打“法轮大法好”的横幅,走了大约10米被扑上来的警察、便衣和被警察收买的、在旗杆下照像的个体营业者,夺下横幅,强行推进警车,带到了广场东侧的天安门地区公安分局。

作者在文章中谈到,“我被带到走廊最尽头的一个房间,屋里包括我共有3个大法弟子,对门是厕所。由于我早就听说他们对不报姓名、家庭住址的学员,根据口音分组,然后照像、录像,让各个地区来认人。所以来到这里我没有说家乡话,而是把广东、北京、山东等口音和在一起,混合著说,搞的警察也弄不清我是哪里口音。

“在警察交接工作时,我们3人进行了简短的交流,并共同决定不说姓名和家庭地址。我对他们说:不说姓名地址,从表面的人这看,虽然迫害可能严重一些,但至多押一周也就被释放了;而如果说了姓名地址,就要被送回家庭所在地被拘留或劳教,家庭、单位等等都要受到影响。……同时他们也会闲出监号关押别的学员、闲出手来迫害别的学员。也就是说:说了姓名地址,就等于给邪恶提供了一个迫害自己和其他学员的条件。”[13]正是基于这样的对当时局势的理解,很多法轮功学员都采取了不报姓名和家庭住址的做法来抵制中共的迫害。

上百万法轮功学员为法轮功上访不报姓名

几十万上百万人走向北京上访,到天安门广场为法轮功呼吁,人一多了,北京公安的压力就大了,中共的对策就是把上访人群分流,哪个省份和地区来,回哪个省份和地区去,尽快减轻北京的压力。各地“驻京办”的任务就是去认人领人,同时各地的公安也被派往北京去接回自己地区的人。

而法轮功学员不报姓名不报地址以抵制迫害的做法,让中共很头疼。把人放了,很多学员又回到天安门广场为法轮功鸣不平。皮肉之苦甚至酷刑加身,对于有信仰的人来说,也并不是那么有效。

女法轮功学员因为不说姓名被残忍打死

有一则消息是一个女法轮功学员因为不说姓名被残忍打死。2000年11月26日晚10时左右,河北省迁安市看守所押进14名法轮功学员,警察们为了让14名法轮功学员说出姓名、住址,对他们进行了非人的折磨与残害。

其中有一位被编号为L25的年轻女法轮功学员被行刑逼供致死。在2001年元月初的一个上午早8时,警察把L25从监室里叫出,逼问她的姓名,她坚定地说:“你们无权审问我,我没有犯罪,大法弟子是好人。”

警察气急败坏地对她动刑。用打火机烧她的鼻子,直到烧焦为止;揪着头发往地上、墙上撞,头发被大片大片地揪下来;用穿着皮鞋的脚碾压她的脚,直到两只脚变成两个血肉模糊的小肉团儿,脚趾甲也被捻掉了;用皮带和绳子抽打脸和嘴,牙被打得全活动了,不能吃东西;眼睫毛被拔掉……当她昏过去后,警察又用凉水往她身上浇。

就这样整整迫害了她14个小时,直到当天晚上10时,才把一个血肉模糊、浑身水淋淋的L25抬了回来。同监室的犯人连看都不敢多看她一眼,真是惨不忍睹。不到两个月的时间,这位被编号L25的法轮功女学员就死在迁安市中医院里。[14]

2)疏散到外地

地方政府来认人的积极性也不高,怕领回去麻烦。面对这么多学员不报姓名不报住址,中共开始强制把人疏散出北京了,拉到外省集中关押。

明慧网2000年8月20日大陆综合消息报导,上访北京不报姓名的学员被转移到天津。2000年7月19日,关押在北京各看守所的不愿说姓名、地址的法轮功学员,被集体从北京押到天津,分别关到天津各看守所。长长的白色的押送车队行进在高速公路上,为了缩短车队的长度,押解的警察只能随车前往,不另派车辆,这样依然是前看不到头,后看不到尾。[15]

还有一位学员的回忆,“为了告诉世人法轮大法被迫害的真相,北京市崇文区众多的法轮功修炼者于2000年12月29日走上了天安门广场,随后被非法关入前门派出所,之后不说姓名的被送走,我们被送到东城区看守所,再转至十三处,每个人都被编了号,照了相。

“12月31日半夜,警察喊着编号把我们用手铐连起来送上依维柯(警车),每车有十二三人。当百米长的清一色依维柯行进在京沈高速公路时,几乎看不到什么别的车辆,也许恶人们封道了。车队到了锦州站就停了,然后是从各地看守所派来的大客车把大法弟子们分散拉走了,我乘的车有50人,被拉到鞍山市第一看守所。

“大法弟子们集体绝食抗议非法关押,警察就用美食来诱惑,后来就灌食折磨坚定的大法弟子。绝食的大法弟子24小时戴着手铐、脚镣。警察还把一个南方小大法弟子的辫子齐根剪下,同时花言巧语的欺骗大法弟子给亲人打电话,并说为其保密,可随后来的都是当地的公安。当北京市崇文区东花市派出所副所长于2001年1月11日去接人时,鞍山的警察说这儿可能还有你那儿的人,所长从照片上认了出来,一起领回来了。离开鞍山市第一看守所时,那儿的警察说:‘快回去吧,不报名、没人认的都不能放,上面有令,死了白死,都没人知道。’”[16]

据明慧网报导,一位法轮功学员回忆起2001年初在北京看守所看到的许多不报姓名的法轮功学员被转移到东北的经历。她说,2000年12月20日以后,被送到看守所里的学员突然增多,每天都有好几十人,甚至上百人,不报名的就被编上号。没几天监室里就放不下这么多的人,警察每天提审追问他们到底叫什么名字,并使用电棍等刑罚,警察教唆监室里其他犯人打他们,可他们基本上都不说。

后来警察也不怎么问了,就说你们不说就把你们送到能让你们说的地方去。果然在2001年初每隔两天凌晨就送走一批,都是用大客车装的。我们监室有个十八九岁的山东女孩,编号是K28,有一天早晨,因叫错号了上了大客车又回来了,说都是往东北拉。后来警察也不瞒了,也是说都往东北送。那一段时间从北京往东北送了很多人。[17]

还有一篇报导,东北一位老年法轮功学员进京上访,被北京警察根据该学员的东北口音强行送往辽宁。她在自述经历的文章中描述了当时的情况:“2000年12月28日上午9点,我和同修们又一次奔赴北京天安门广场证实大法,被警察绑架,押上警车,送到天安门派出所。我们坚决不报姓名、地址,被推到后院胡同,那里有许多大法弟子都是不报姓名地址,共有六七百人。听说年末这些日子,到北京天安门证实法的人太多了,每天都是千人左右,今天还算少的。

“下午约4点,全部被押送到西城区清河看守所。集中到院子里时已经是满满的。警察把年轻的学员关押进看守所的各监室,岁数大的分别被押往别的派出所。天黑下来,警察把我和另两个学员拉进一个不知叫什么名的派出所,进行非法审讯,警察用轮流审讯不让阁眼的办法折磨我。我始终坚决抵制,拒不报姓名和地址,警察没招,只好在2000年12月30日又把我们拉回清河看守所。

“所里给每个学员一套被褥、一套洗漱用具和一双板鞋,每人都得交出175元钱。蒐过身押进监室后,我拿的这些强卖给我们的东西,又被牢狱头子没收了(据说还可拿出去卖)。我只穿着剩下的一双板鞋。监室监号人多,挤了一宿。次日晨,近7点,学员们又被喊出来,押上警车。车开到高速公路时,我才听说他们抓的来北京证实大法的大法弟子各地都有,多极了,北京都搁不下了,就把我们分流到各省。

“从车里往外看,警车足有100多辆,不见头尾,其中还有公安部的警车。长长的车队拉的都是被非法抓捕来的我们这些打不还手,骂不还口,修炼‘真、善、忍 ’的好人,行驶途中,沈阳来的警察带来两台大客车,把8辆警车里的100多大法弟子拉走,我也在其中。当晚10点多到沈阳市,警察又把100多学员分流3处,其中我们15名学员被拉到市行政拘留所。”[18]

上面说的这位女学员是因为口音被拉到了沈阳市,但是,中共的目的仍然是要弄清她的姓名和地址,要让当地公安把她接走。她在自述中讲,辽宁省“610”对分来的去北京上访的学员下狠力气,一定要弄出姓名和地址好送走,减轻压力。市政法委直接派人去提审。每周来一次,他们用带棱的筷子抽打她的脸,问她说不说,不说就抽,她一直也不说,给她的脸抽打成一道道血印子。

第二周,他们又来提审了,上周打得伤还未好,又用看守所自制的坚硬的硬质塑料钱卡砍脸,一茬接一茬。还穿着硬皮鞋踹她,拽着头发往墙上撞,还逼她半蹲,不蹲就打,打倒了再拽起来,再蹲,倒了再拽……

第三周,这些警察又来审问,问不出来就让她蹲,她不蹲,坚决抵制,让她坐那儿,用皮鞋踹,用手里的笔记本抽打。怎么问,怎么打,她也不说。他们边打边问:“你到底说不说?”她斩钉截铁地说:“打死也不说!”他们最后也累了,也罢手了。

2001年6月22日,她被非法押送到臭名昭著的马三家教养所。她在熬过了残酷迫害的575天后,被无条件释放。

我们能听到这位学员讲述她的故事,是因为她几经磨难还活着走了出来。更多的那些不报姓名地址的,就没有这么幸运了,他们走到北京去为法轮功说句公道话,可再也没有回到家,人从此失踪了。

3)失踪案例

明慧网上记载了很多失踪案例。

吉林省长春法轮功学员杨秀媛,在2000年的时候,去北京上访,一去就再也没回来,失踪近20年。那个时候,她的儿子还小,只知道在家等,也不知道用什么途径来找妈妈。2019年3月才托人在明慧网上发消息找妈妈。[19]

一位年轻人讲述到他的堂哥方刚(音),自1999年7月中共迫害法轮功后,就被强制失踪。方刚(音)老家在安徽省铜陵市枞阳县,父母都是老实的农民,不知道到哪儿去找儿子,也不敢去向政府讲理,每谈到儿子,就流泪。“消失”了近20年了,家人无法知道方刚(音)目前是不是还在世上。[20]

辽宁省葫芦岛市法轮功女学员赵丽旋,2003年左右去北京上访后离奇失踪,失踪时32岁左右,儿子当时才1岁,十几年过去了,亲戚都说她的母亲思念爱女都近乎疯了。[21]

王素英,女,内蒙古赤峰市红山区人。约2002年,王素英与赤峰市红山区另外两名女法轮功学员一起到北京和平请愿,为法轮功说公道话。三位法轮功学员在北京被警察绑架。另外2名学员回来了,可王素英一直未归,至今无任何音信。[22]

2018年6月4日上午,某法轮功学员乘坐一辆电动三轮车,刚开口讲真相,车主就说她侄子因法轮功的事失踪很多年了。她告诉说,她侄子叫方廷,是炼法轮功的,自幼丧母和父亲相依为命,法轮功遭中共打压后,方廷四处奔走向世人讲法轮功好,不久就失踪了。方廷家住安徽省亳州市谯城区沙土镇王桥行政村,失踪时20多岁。在他失踪后,父亲方同新到处打听儿子的下落,杳无音信,后来整天精神恍惚,在思念儿子的痛苦中离开了人世。[23]

2016年11月9日,重庆市永川区茶店十六大队五小队的一位农村妇女,偶然遇到好心人给她劝“三退”,她知道她遇到当地法轮功学员了,终于透露了心中藏了16年的担忧:失踪16年的丈夫、炼法轮功的雷显康是否被中共活摘了器官?

因为当地“610”和政府部门16年来始终在雷显康家监控、蹲坑,家人时时遭到警察骚扰和威逼:他一旦回来,立即报告!家人处在矛盾之中:不回来又担心,回来又怕被抓去,因此不敢打听他的下落。16年来,全家没有一天安宁日子过。现在遇到了法轮功学员,于是特请知情的好心人告知。[24]

长春法轮功学员杨秀元(音),家住自来水厂附近,曾于2000年至2001年之间的某天早上四五点进京上访,再也没回来过,户口已被南岭派出所注销。[25]

刘雅雅,女,24岁,湖北省仙桃市郑场镇关庙村七组,毕业于湖北荆门市石油化工学校。2001年在深圳打工。2001年5月去北京上访时与家人通过电话,之后就一直杳无音讯。[26]

吉林省白山市红旗旅社职工吴世晶,当时30岁,1999年9月与同修去北京上访,在天安门与法轮功学员走散失踪,至今杳无音信。她丈夫在等待4年后,领着6岁的孩子于2003年再婚。[27]

河北省辛集市前营乡苗家营村法轮功学员刘茝崇,男,40来岁,在1999年7月20日迫害开始后,几次去北京和平请愿,讲法轮功真相。刘茝崇于1999年冬再次去北京为法轮功上访,至今不见音讯,几处监狱、劳教所等地都声称没有他。刘茝崇失踪后,急得全家及亲友没办法,老人急得浑身病。推断刘很可能是被中共迫害致死,并隐瞒家人处理了尸体。[28]

孙标,生于50年代,江苏人,部队转业后在湖北省黄冈市自来水公司做电工,1999年9月19日去北京上访后,至今杳无音讯。当地派出所曾去其家敲诈5,000元,说作为去北京接人的费用(没有收据),至今也不见人,也未退款。[29]

1999年10月底,新疆地区法轮功学员在北京天安门请愿时,见到来自新疆和田地区的王姓法轮功学员(男,大专毕业,当年28岁左右)。王学员10月25日辞职后从新疆和田地区乘火车去北京上访,在河北省石家庄铁路段遭警察非法蒐出法轮功书籍被强行关押,当晚他只身从石家庄铁路派出所正念走出,所带衣物证件均被非法扣押,沿铁路线步行至北京。10月28日,王学员去国家信访办依法上访,当日被非法关押,至今生死不明。[30]

辽宁省大连市金州区二十里堡镇法轮功学员付贵武,成都理工大学毕业生,自2000年初前往成都找工作后就毫无音讯。付贵武是家里独子,他的母亲对他的人品赞不绝口。“俺那孩子可好了,心可善良了,就是平常坐车,他都帮人。谁没有钱了,他都支给人钱花。法轮功他说特别好,他还劝俺俩炼。”

自爱子失踪后,他父母痛苦不堪。这么多年,每到年节,付贵武的父母都痛断肝肠,常常大哭。付贵武母亲说:“我就怕他不在这世上了,可能叫它们(中共当局)给害死了,都有给挖心挖肝的。”两位老人痛苦了10多年,其父于2016年在思念儿子中过世,其母失去爱子,如今又失去丈夫,2年后也悲戚过世,临死前还念念不忘心爱的儿子。[31]

辽宁锦州市法轮功学员徐强,男,1973年出生,大专文化,家住锦州市凌河区科研里1-52号楼,当过法轮功义务辅导员。他于2000年5月末去北京为法轮功鸣冤。6月2日下午3点多钟,徐强曾从北京给锦州的朋友打来电话,让他母亲给他带些钱。之后徐强就失踪了,至今杳无音信。他的亲人一直在痛苦中煎熬。[32]

辽宁省鞍山市法轮功学员李瑞祥2001年到北京上访打横幅,至今未归,毫无音信。[33]

这里摘录的几个失踪案例,只是明慧网上记录的一小部分。而明慧网上收集的也只是真实情况的冰山一角。

4)冰山一角

在《血腥的器官摘取》一书中,作者大卫﹒麦塔斯和大卫﹒乔高在世界各地调查采访了很多被中共非法关押过的法轮功学员,这些学员提到在看守所遇到了许许多多不愿说出姓名和住址的法轮功学员。这些学员最后不知去了何处。同时,这些失踪的学员的家属很多并不知道自己的亲人去上访,更不知道亲人被谁抓捕,被关到了哪里。严酷的现实是:想要人,都不知道跟谁去要。

目前身居海外的郭国汀律师说:“我亲自办理的上海黄雄案件就是这样的。黄雄在上海交通大学的宿舍失踪,没有任何信息,我们也查过好多地方都没有。”

活摘器官是没有幸存者的罪恶。明慧网上能够收集到的失踪案例,都是法轮功学员从大陆突破网络封锁发送过来的消息。如果某个失踪的学员家里人不是学员,或者周边原来炼法轮功的在高压迫害下放弃了,或者认识他的法轮功学员外出打工或者为躲避迫害而流离失所了,甚至没有上网和翻墙条件,都会造成这个失踪案例不会被明慧网收集到。

中国从2000年之后进入了社会大转型,出现了几亿人规模的人口大流动,特别是在农村和内地城市,大家都往大城市和沿海跑。人们已经很难注意到什么人是真失踪了还是外出做工去了。

中国是个人口大国,也是一个人口失踪大国。就算报警,警察也很难对失踪事件立案,就算立案了,大多也是不了了之。中国民政部批准的社会救助民间研究机构“中民社会救助研究院”公布的一份调查报告显示,每年有大约50万名老年人在中国失踪,平均每天大约失踪1,370人。[34]关于中国儿童被拐卖的权威完整数据缺乏,中国官方的说法是每年1万人左右,但是有第三方机构的估计则有7万人之多。[35]

那么,这些失踪的学员,去了哪里呢?2006年3月,首次被知情人曝光出来的辽宁省沈阳市苏家屯活摘器官案,掀开了这个盖子的一个角。 随后,“集中营”这个词开始在媒体上出现,用来描述那些用于非法关押大量法轮功学员的地方。

据一位在中国大陆检察院工作的人士透露,中共的劳教所和监狱这些地方,是不会长期接受没有姓名住址的犯人的,因为没有办法按照程序办理登记手续,这些人当然会被转移到其他地方去。

2. 军队掌控“集中营” 活摘重要推手

1)集中营

既然司法系统不能接受没有姓名、住址的所谓“犯人”,按照中共的传统,交由军队处置也就是意料之中的了。中共内部的知情人传递出来的消息也证实了这一点,“集中营”与军事监管区有关。

在2006年3月活摘器官案被曝光以后,沈阳军区后勤部下属的一名老军医曾投书大纪元网站,说在全国各地类似的关押地(集中营)有几十处,并提醒外界“注意力应该放到军事设施上,器官移植的管理系统是军队,其意思就是该类事情的管理及机构的核心是军事系统。需要将一定的注意力关注到许多的军事设施上,那才是真正的集中营。”[36]

器官来源由军队掌控,参与的医院以军方或者与军方有联系的器官移植医院为主,是活摘法轮功学员器官的一个重要特点。因为军队机密的缘故,外界更难知道事情的全貌。

2)军队、武警医院和沿海医院是活摘器官的重要推手

中共有庞大的军队卫生系统,包括解放军总医院,各军医大学附属医院,军区、军兵种总医院,等等。器官移植是中共军队医院发展最活跃的领域之一。解放军总后勤部卫生部部长、原第二军医大学校长张雁灵2008年12月在新华网上说:“1978年,全军只有3所医院能做肾脏移植。现在全军能开展肝脏、肾脏、心脏、肺脏移植和多器官联合移植的医院已经有40所,占全国总数的1/4.”[37]不要小看这个四分之一,因为军队的这些器官移植中心都是规模很大的。

军队医院器官移植的大发展,最重要的保障就是能掌握足够的器官来源。

《三联生活周刊》2006年4月报导:“中国98%器官移植源控制在非卫生部系统”。[38]实际上从利用死刑犯器官到活摘法轮功学员器官,军队医院,也包括武警医院,都占尽先机。一些能把器官移植做得规模很大的非军方医院,很大程度上也是由于主刀医生与军队医院关系紧密,甚至本身就是军队、武警医院的医生。

原天津市第一中心医院器官移植中心,在几年内迅速发展,更名为“东方器官移植中心”,一跃成为亚洲最大规模的器官移植中心。该中心主任、创办人沈中阳,于2003年(这个特殊的年份)在北京武警总医院成立了“武警部队肝移植研究所”,并担任所长。与武警部队的密切联系,是沈中阳所负责的几个移植单位获利于新的器官来源的重要因素。

另一个在大陆器官移植界非常活跃、经常接受各种媒体采访的人物,就是石炳毅,他是全军器官移植中心的主任。全军器官移植中心设立在解放军总参谋部总医院(也称解放军总医院第二附属医院,解放军第309医院)。卫生部2008年8月启动的“肾移植科学登记管理系统”(CSRKT,www.csrkt.org)的数据中心就是由石炳毅所在的解放军总医院第二附属医院负责。军队医院在中国大陆器官移植领域的地位可见一斑。

在《血腥的器官摘取》一书中,作者采访到了一些曾到大陆做器官移植的病人。这些病人的主刀医生很多都有军方背景。一位病人入住上海市第一人民医院,其主刀医师谭建明同时也是南京军区福州总医院(原九三医院)的主任医师,谭建明还在南京军区驻上海的中心医院(解放军第85医院)做手术。

书中提到的另一位病人先去了上海华山医院(复旦大学附属医院),准备换肝,接待他的是医院肝病中心副主任钱建民。等了几天之后,还是没有合适的器官。钱建民就建议病人转院到上海长征医院,说那里更容易弄到器官。上海长征医院就是第二军医大学的附属医院。病人转到长征医院的当天就找到了一个肝脏器官。

《血腥的器官摘取》的作者还访问了一位去广东省东莞市太平人民医院做肾移植的病人,他的主刀医生是高伟。太平医院是非军方的普通医院,但是,主刀医师高伟是第一军医大学珠江医院肾移植科的大夫,高伟同时还在广东省深圳武警边防医院兼职。

希望之声国际广播电台在2009年9月采访了广州华侨医院一位配合做移植手术的麻醉科医生彭雪梅。彭雪梅透露,供体器官的来路很多:“很多是南方医院拿了肾以后还送到我们医院来。就说会有一些门路啦,但是这不能讲嘛,不能公开讲嘛。”[39]南方医院是南方医科大学的第一附属医院,而南方医科大学的前身是解放军第一军医大学,2004年移交给了广东省。

在中国大陆的国际器官旅游热潮中,沿海城市的大医院得天独厚,更容易招来病人。如何广泛地开辟器官来源,建立与军方或者军方背景的医院的关系,就是这些医院的器官中介所极力钻营的。

外界对于军队如何摘取器官和调配器官,所知不多。但是,军队、武警医院在器官移植上的活跃程度,器官来源上的巨大优势,与军队掌控这些集中营、控制器官来源有着密切关系。

不过,庞大的供体库的存在,不光是军队医院“近水楼台先得月”,也从整体上拉到了中国器官移植市场的爆发式兴起,以至于最多时达到1,000多家移植医院。

3. 强制抽血、验血

除了关押失踪人员的集中营,普通的劳教所和监狱也是潜在的供体库。

抽血化验是进行器官匹配的关键一环。在2006年活摘器官在国际上被曝光前,对法轮功学员强行抽血在全国范围内的监狱、劳教所、看守所、洗脑班等关押法轮功学员的地方长期存在。例如,湖北省武汉女子监狱在2002年夏天给所有被非法关押的法轮功学员做抽血化验,抽血的人还说法轮功学员的血最好。[40]

明慧网的报导表明,在2006年活摘器官在国际上被曝光后,对法轮功学员强行抽血、验血仍然在全国范围内一直继续着。许多曾经被非法关押在监狱、劳教所、看守所的法轮功学员出来后说,这些地方只对法轮功学员采血,不对其余人员采血。下面是2006年以后明慧网收集的有关报导。

1)警察在劳教所、看守所、洗脑班内对法轮功学员强制抽血的例子

2007年9月上旬,山东省德州市湖滨北路派出所片警李国治带领几个警察,几次闯入法轮功女学员程碧工作的地点和家里,进行骚扰。9月14日上午,德城区公安分局国保大队张希坤带了五六个人闯入她的工作单位,把她绑架到湖滨北路派出所。

下午,国保大队警察刘大伟威逼程碧放弃信仰,强行绑架至德州市看守所。在看守所,警察对程碧打骂、关禁闭、罚站吊铐;程碧拒绝蒐身和填写登记表、照相、按手印、穿号服、强制手工劳动。9月29日上午,警察刘大伟带领几个警察,把程碧强行绑架到一辆警车上,送济南第一女子劳教所,劳教1年9个月。在劳教所,程碧被强迫照相、医院透视、抽血后,把她投进一大队遭迫害。[41]

2010年5月14日下午1点左右,河北省迁西县看守所狱医郑媛、女狱警杨继东给被绑架来的本县东花院乡法轮功女学员马银凤戴上手铐、脚镣、头上蒙上布袋子,县国保大队毛明伟、贾某某早已开车在看守所门外等候,他们把马银凤塞进车里,拉到迁西医院强行体检。毛明伟、贾某某说:“给你送到没人烟的地方喂狼。”在整个强制验血、做彩超、量血压、做心电图等过程中,马银凤的手脚都被铐着,头还蒙布袋子,加上警察连拉带拽,她被折磨得几次上不来气。[42]

2011年年底,北京市“610”办公室和几个区县的派出所警察,接连绑架了几十名法轮功学员,并非法批劳教2年到2年半不等,转到北京大兴女子劳教所迫害。北京大兴女子劳教所给法轮功学员在食物里下药、月月抽血。其中25名非北京户籍的女学员后被转到内蒙古图牧吉劳教所。在图牧吉劳教所,她们常遭电棍电击,每月被强迫抽一大管子血,劳教所号称为“体检”。[43]

法轮功学员左仙凤曾因不放弃信仰遭到黑龙江省哈尔滨市前进劳教所警察的野蛮迫害。2011年4月,左仙凤拒绝劳教所的强迫抽血,狱医王忠良用凶狠的目光看着她,叫嚣:“哼,不配合,我们有的是办法,你不尿尿,我们就插导尿管;不让抽血,我们这么多人还抽不出来?我就强制了,有能耐去告我去!”这一年,法轮功学员被连续多次(4月、10月、11月)不明原因地抽血。[44]

湖北省浠水县法轮功学员周绮,2012年8月8日被县国保警察绑架、抄家后,警察立即将她劫持到第二看守所,进行洗脑迫害。8月22日,警察又以刑事拘留的方式,将周绮转至第一看守所继续迫害。一个月后仍未达目的,又于9月24日下了非法逮捕令,继续对周绮进行非法关押。在看守所期间,周绮遭受刑讯逼供不断,警察们轮番换人提审,将周绮四肢铐在铁椅上不能动弹,还对她进行抽血化验,不准家人探视。[45]

2012年5月,甘肃省白银市靖远县东湾乡善良老人展廷礼,因信仰法轮功,连续两次被绑架,他的妻子同时被绑架。参与作恶的有当地政法委、公安、国安人员。不法之徒对受害人还强行地索取了指纹和头发,而且还对他进行了抽血。[46]

2012年8月22日上午,四川省广汉市法轮功学员唐叔莲被警察绑架到公安局,警察王小林带了七八个警察到唐家非法抄了3次家。把唐叔莲劫持到看守所关押了35天,期间还抽了唐叔莲一针管血,勒索了2000元才放唐回家。[47]

四川省成都市“法制教育中心”位于成都新津县花桥镇蔡湾村,被外界称为“新津洗脑班”,由四川省“610”和成都市“610”共同设立。2012年8月17日,明慧网报导了新津洗脑班对法轮功学员进行血型配对,存在“活摘器官”可能的证据。新津洗脑班将法轮功学员押到新津花桥医院强行验血、做心电图。面对法轮功学员的质疑,负责检查的其中一个女医生竟语出惊人:“你的器官配置成功是你的荣幸。”[48]

2015年8月18日,甘肃省兰州市刘兰英上街发放神韵光盘时,被兰州市临夏路派出所警察跟踪,后被绑架。警察按照他们的所谓“程序”对刘兰英进行非法审讯后,将她转给城关区国保大队。在交接时,临夏路派出所所长说:要给刘兰英“打针”。刘兰英质问所长:打什么针?未答。国保大队四五人强行对刘兰英抽血,遭抵制,就将她压倒在地,强行抽取。在这个过程中刘兰英突然休克,4个警察就用脚踢,说是装死,2个多小时也没人管。后发现刘兰英确实有问题才送她去抢救,刘兰英经过6天的抢救无效而死亡,终年66岁。[49]

2)警察在监狱对法轮功学员强制抽血的例子

云南省第二女子监狱对法轮功学员进行非常频繁的体检,在不需要验血的情况下,每星期或者每个月做一次体检、抽血。云南省昆明市晋宁县云磷集团公司昆明磷矿退休教师李惠萍女士,在云南省第二女子监狱遭受严重的迫害,2010年5月她被转到六监区继续被迫害。在六监区,她多次被强行抽血,而且长期被强制服用破坏神经中枢的药物,导致她大脑神经受到严重损伤,记忆力衰退。[50]

黑龙江省女子监狱每年对法轮功学员搞一次抽血,还有好多检查项目,如心脏、肾脏等身体检查。每次抽一大针管子血,后来法轮功学员们都抵制,警察和犯人们就强行抬着她们去抽血。在2006年活摘器官在海外曝光后,黑龙江省女子监狱仍然强行给法轮功学员抽血。[51]

河北省女子监狱对在狱中被关押的人员,每年要抽血检查。例如:在2008到2009年期间,全狱关押的很多人得了肝炎小三阳、肺结核。原河北省石家庄市塑胶厂职工、法轮功学员王云曼被抽血时,血已很难抽出来,抽出都是泡沫状。

2012年3月16日上午,原河北省唐山市工人医院护士、法轮功学员尚世莹,拒绝监狱给自己采血样、验血型,并当众揭穿中共活摘法轮功学员器官的罪行,被警察孔潇飞率领10来个犯人毒打,尚世莹被打得衣服破损、全身瘫软、不能站立行走。[52]

辽宁省女子监狱八监区号称“魔鬼监区”,人称“监狱中的监狱”,从这里出去的人回忆起狱中情景仍不寒而栗。2011年4月,八监区给丹东市法轮功学员盛丽霞抽血。盛丽霞不配合,警察指使几个犯人强行给她抽血,几个犯人一拥而上,将她按倒在地上,犯人赵金苏坐在她的身上,另有李凤洁等几个犯人按住她的胳膊和腿,强行抽血。[53]

辽宁省抚顺市法轮功学员杜景琴回忆她在被非法关押在辽宁女子监狱期间,也同几百名法轮功学员一样被抽血一次(具体时间记不清)。[54]

2012年4月,重庆市酉阳县法轮功学员陈二启在无任何病症的情况下被关进重庆永川监狱医院,用脚镣、手铐固定在死人床上,由四五个医院犯人按住,一名永川监狱警察用电棍通电,顶住陈二启上嘴唇,然后麻醉,强行抽血一大管。抽完血后,陈二启处于昏迷状态。[55]

2011年至2012年3月,重庆市女子监狱对每个法轮功学员都做了三次抽血,美其名曰是“做体检”。明慧网2013年2月19日报导,重庆市女子监狱强迫法轮功学员体检,一位叫张华的法轮功学员(被非法判刑10年)拒绝体检抽血,被4个包夹抬着手脚硬是拖往医院去抽血。年近70岁的法轮功学员张志书也被强行按住抽血。[56]

2013年11月20日,上海市提篮桥监狱对全体被非法关押的法轮功学员做专门“体检”。检查项目包括:心电图、抽血、X光透视等。[57]

吉林省一位女法轮功学员在被非法关押在吉林省女子监狱期间经历了三次强行抽血:2005年4月上旬、2006年8月~9月份、2008年8月中旬。[58]

各地监狱强行给法轮功学员抽血,这种反常行为的背后是什么动机呢?

3)警察公开地闯入法轮功学员家中强制抽血的例子

不仅警察在非法关押法轮功学员的监狱、劳教所等地对法轮功学员强制抽血,而且全国范围内的公安局、派出所警察还非法闯入法轮功学员家中强制验血。

“采血”是医院化验室里的一项日常工作,是有较高技术和规章要求的,不是“化验员”或医务人员,是不可做“采血”工作的,这是最基本的常识。而连最基本的医学常识都没有的警察,却要上门强行给人“采血”。

明慧网的相关报导包括贵州省、辽宁省、湖南省、湖北省、北京市、河北省、山东省、宁夏等等省市自治区,从这些突破严密网络封锁而流向海外的报导中,我们不难看出对法轮功学员强制抽血是全国范围的。

2014年6月8日晚10点,辽宁省锦州市太和区大薛乡派出所警察王新(警号651538)闯到大薛乡李相村法轮功学员韩小勇家中,威胁强抽耳血。之后于8月15日、20日,王新又两次闯入韩小勇家,威逼韩小勇的妻子、法轮功学员刘亚娴抽血、按手印。刘亚娴当场拒绝,并质问:“我们没有病,你又不是医生,抽什么血?是不是活摘器官哪?”王新回答说:“这是上边下的令,有指标!”自2014年7月以来,锦州市各区及辖区各县(市)出现大面积强迫法轮功学员抽血化验(或唾液化验)、采集指纹和签字等骚扰事件,一些派出所警察非法闯入法轮功学员家里,逼迫学员配合他们,并以抓人相威胁。[59]

2014年3月5日,江苏省连云港市灌云县“610”警察又将法轮功学员吴书元劫持到医院,强行进行所谓体检:抽血、测体温、拍胸片。之后吴书元又被挟持到看守所监区非法囚禁。当吴书元问警察为什么要给她体检时,警察告诉她:“拒绝‘转化’的法轮功学员最后只能摘了器官,除非你家人拿5万元来才能把你释放!”[60]

2014年10月份至11月底,甘肃省政法委伙同当地公安分局国保大队、街道办事处、社区及相关单位对天水市麦积区陶爱霞、王婧等多位法轮功学员进行迫害,上门骚扰,逼写三书(“不炼功保证书”、“悔过书”、“揭批书”),强行采验血、强按手印、滚动指纹等。[61]

2014年,山东省对法轮功学员进行大规模的“采血”、“抽血”。其实,这种“采血”、“抽血”迫害就一直没有停止过,多少年来一直存在,只不过过去大都在劳教所、监狱、洗脑班、派出所等阴暗角落里偷偷摸摸地干。尽管他们打着“查体”、“关心”的伪善旗号,但问为什么只给法轮功学员采血时,就露出了马脚。

有的警察毫不隐瞒地说:“上面有新文件,凡是进去的人都必须采血,如果不同意,就办手续,再进去”;有的说是“走程序”;也有的说“采血样,建立个人信息档案”等。在遭到拒绝时,有的警察蛮横地说:“这是规定,不行也得行。”并采用强制的手段抽血。[62]

例如,2014年9月24日下午,山东省乳山市法轮功学员郑旭飞正在上班的时候,被校长和国保副队长宋向军骗到派出所,宋向军等人把郑旭飞铐在铁椅子上,逼问他住哪、在哪等车等,3个警察将郑旭飞按住并强行采血。郑旭飞质问他们采血干什么?他们说是走程序。[63]

2014年3月14日,山东省莱州市女法轮功学员侯雪玲被便衣警察绑架到店子洗脑班。市“610”的程江涛用威胁的口气对侯雪玲说:“你的不干胶里不是有活摘法轮功学员器官的事吗?咱们莱州就有。看你年纪轻轻的,肾源一定不错,把你两个肾都摘出来。再不交待,把你直接送济南监狱,那里换肾的更多。”

第三天上午,程江涛又来威胁侯雪玲说:“你交不交待,都可以把你直接送到济南监狱。”第七天早上(3月20日),侯雪玲被送到拘留所。大概是4月2日左右,拘留所里来了一个穿白大褂戴口罩的女的,说是防疫站的,非要抽血验血。

那些天侯雪玲每天都拉肚子,身体消瘦很快,很虚弱,侯雪玲拒绝抽血。一老年男狱医打开狱室门强行从侯雪玲胳膊上抽了一管血,导致侯雪玲极度发虚、发晕,躺在床上一天。侯雪玲被非法关押21天后回家了。[64]

据明慧网报导,从2014年4月以来,贵州省各地公安局、派出所及街道居委会人员,以各种借口威逼、诱骗、强制等手段对法轮功学员及家人,甚至包括已经不炼功的人抽血,有的直接说验DNA,尤其是在2014年4月底最为猖狂。

据公安局内部人员讲,这是由省公安厅下达的命令,凡是以前炼过法轮功的人员都要采集,将采集的血建DNA数据库。规定抽一个法轮功学员的血,奖励50元,现在奖励已提高到100元一个。有的地区警察找不到法轮功学员,就把法轮功学员的家人抓去抽血。

据不完全统计,2014年贵州省被强制采血及干扰的法轮功学员超过136人次,例如:2014年8月一天,贵阳市威清路派出所、当地居委会人员余丽和一个40多岁的中年男子,闯入法轮功学员佘显惠家中,强行对佘显惠抽血。[65]

警察强行给法轮功学员“采血”、检验DNA情况,不是某一地区的个别行为,而是全国范围的恶行。

4)给关押的法轮功学员普遍验血 出于什么目的?

名义上说,中共有些监狱是有所谓的“定期要给犯人体检”的制度,但是,实际上很难落到实处,而且对普通犯人的检查项目与对待法轮功学员不同。据2004年关于上海提篮桥监狱的报导,监狱体检项目主要有“测血压、听心肺、摸肝脾、拍胸片”等,平均花费近60元。可见,对普通犯人而言,验血并不普遍,而对关押的法轮功学员,抽血是很普遍的,是摘取器官必不可少的一步。

新唐人电视台2009年7月制作的电视片《生死之间》,采访了几位从中国辗转到国外的法轮功学员,提到了他们在被关押期间被抽血的经历。

目前居住在加拿大多伦多的甘娜来自北京,曾经是首都机场海关官员。在2001年第三次被关押在北京新安女子劳教所时,被进行验血、X光照像、心电图及眼部检查等等。甘娜说:“当时我感觉很奇怪,劳教所的警察根本不把我们当人看,给我们做这种全面的体检,我就感觉很奇怪。”

原对外经贸部国际司外事处处长张亦洁,因修炼法轮功,被前后关押7次。最后一次是在2001年的6月,她被投入北京市女子劳教所。张亦洁说:“原来我们部里边每半年都要给干部查体1次。像这种常规的肝功化验,一般的都是那种通常的小玻璃管,量都是一样的。在劳教所抽血的时候,我觉得量比平时要大得多,我们就说怎么抽这么多。”

邹玉韵是来自广州的法轮功学员。她曾于2000年1月被投入广州槎头女子劳教所,非法关押1年10个月,后又被抓捕,辗转于广州的5个洗脑班被反复折磨。邹玉韵说:“转到最后一个洗脑班又没有别的肯收了,就转到天河区那个洗脑班去了,那个医生就专门带我到医院去检查,检查很详细,还有脑电图,当然抽血是必然的哪。”

1999年迫害刚开始时,法轮功学员被劫持到辽宁省马三家劳教所时,都例行被送到医院体检,量血压、听心脏,每个被劫持的法轮功学员都红光满面,眼睛闪亮,都非常地健康,那时的体检项目简单,是例行体检。

约在2000年9、10月以后,被劫持到马三家的法轮功学员就被送到监管医院进行全面细致的体检,这时的体检项目,和以前根本不同了,而且以前刚刚体检过的,现在要从新体检:查(测量)血型、做心电图、胸部检查,血常规化验、大管抽血、在玻璃管存放血、尿常规化验、妇科检查(未婚不检)。甚至还有医生的面谈;面谈时,在医生的面前是一张薄A4纸大小的表格,每个人的名字前都有一个数字编号,医生特别嘱咐以后就不叫名字,只称代号,让学员记住自己的代号;一些血型特殊的学员编号前有一个三角形的标志,当时,医生对一些测量出来是特殊型血的法轮功学员重点关注,由男女医生(都是经验丰富的四十多岁的中年医生)详细询问这类的学员的生活习惯,健康状况,开始炼功时间,家族遗传病等情况。

一次体检后,二大队的带队警察头目代玉红等多个警察说,“我们在这里工作这么多年了,都没有见过这么先进的仪器,也没有这么多项体检,这都是上级特批为你们买的,你们都是熊猫国宝了。”[66]

《血腥的器官摘取》的作者也就验血问题采访了几位被中共非法关押过的法轮功学员。这种抽血和体检的确是一个令当事的法轮功学员本身都很困惑的现象。一方面,法轮功学员在关押期间受到各种非人的折磨和待遇,强制“转化”,逼签“三书”甚至“五书”(保证书、悔过书等)。因为转化率直接同政绩挂钩,所以,酷刑就是家常便饭,有的学员就被折磨致死。

可是,中共对于法轮功学员又有一个普遍的系统性的验血和检查器官的举措。很多法轮功学员提到,对他们验血不是对所有犯人都做的例行措施,常常是专门针对法轮功学员做的。给他们抽血和体检时,并没有同时对其他犯人做。更可疑的,你真要被查出什么毛病来了,又没人管你。就是说,检查身体只是想要挑身体好的,没有毛病的。那时候,没有人想到这与摘取器官有什么关系。

当然,我们能知道的只是在劳教所、监狱验血的情况,对于被转移到其他地方大量非法集中关押的法轮功学员,他们是如何被验血的,他们的处境是如何,我们目前还无从知晓。

4. 器官移植市场到底有多火爆

前面提到中国器官移植医院最多的时候有1,000多家,每家一个礼拜做一例器官移植,一年52个,1,000家的总量就远远超过官方声称的1万多例。可是,很多器官移植中心很繁忙。

看看山东大学齐鲁医院器官移植团队有多忙:“我不在医院,就在取肾的地方;不在取肾的地方,就在去医院和取肾地方的路上。”“经常一周甚至半月不能回家享受天伦之乐。”[67]这一个礼拜得做多少例器官移植?

天津的东方器官移植中心几乎没有非工作日了:“医生成天忙碌穿梭于病房和手术室之间,彼此顾不上打招呼,他们嘴上总挂着这样的话──‘这几天特忙,一天十几台手术’,‘连夜赶手术,一宿没阁眼。’”医生们抱怨:“淡季只是过完年后的一个月时间,平时根本不着家,赶上年底都特别忙。”“据患者家属披露,该移植中心一天之内最多做过24例肝脏和肾脏移植手术。该院在2004年12月曾创下周内完成44例肝移植手术的纪录。”[68]这还是在移植中心新大楼落成之前的情形。2006年9月建筑面积达4.6万平方米的16层新大楼竣工,500多张床位,可同时进行9台肝脏移植及8台肾脏移植手术。[69]

上海市仁济医院肝移植中心主任夏强做肝移植做到上瘾着魔。夏强对记者说:“对肝移植我是着了魔的”,“我现在简直像上瘾一样,一天不到病房看病人,心里就会不踏实;每周至少做2─5台肝移植,失败了也不怕,认真总结分析,第二天就会继续做。”[70]

2006年5月湖南湘雅医院器官移植曾在一天完成17台移植手术,包括完成2台肝移植、7台肾移植、8台角膜移植手术。[71]

解放军309医院的“全军器官移植中心”也曾于一夜之间完成了12例肾移植手术。[72]

北京大学人民医院肝胆外科主任朱继业在接受采访时曾说过“我们医院曾在一年之内做过4,000例肝肾移植手术”。[73]一年4,000例,这是什么样的规模?

华中科技大学同济医院据报导也是“每年进行肾移植手术数以千计;院方网站自称,拥有全国最大活体肾移植受体群”。[74]早在2004年,同济医院器官移植研究所所长陈忠华接受采访时就说过,“在经济方面,我们已经算是个器官移植大国,国外的病人都到中国来寻找供体”。[75]

原卫生部原副部长黄洁夫也不甘示弱,说他单枪匹马一个人“去年(2012)做的肝移植手术有500多例”[76]。黄洁夫身为副部长,做器官移植手术不过是业余爱好。媒体报导黄洁夫2005年在新疆医科大学第一附属医院演示肝移植手术时,第二天就从重庆和广州调来了两个匹配的备用肝脏。[77]

据《广东医师》报导,广东省器官移植中心的陈规划“在当院长后,依然每周要做四五台肝移植手术,而且手术一般选在晚上。仅2005年1年他就完成246例肝移植,累计达到1千例。”这样算来,陈规划几乎每天上班都要处置一名“死刑犯”,而这个人的器官类型刚好跟陈规划当天病人需要的组织匹配,天下哪有这样巧的事天天发生呢?14

2012年号称“中国肝脏外科之父”的上海东方肝胆外科医院院长吴孟超在接受采访时承认“前几年不是做了很多嘛,这几年少了”。这几年是不是少了,还是一个悬念,但是,吴孟超的话反衬出前几年的火爆情形。[78]

中国器官移植的火爆还体现在一些中医院,包括县级城市的中医院,都开设了器官移植科。河南省郑州巩义市肾移植中心就设在市中医院。[79]器官移植的数量还体现在存在很多再次和多次器官移植的情形。东方器官移植中心沈中阳介绍,中心接收的因移植过程处理不当、操作不规范导致二次移植的病例占器官移植总量的10%~20%。

黄洁夫在2006年的第二届全国肝移植学术研讨会上也公开表示“中国再次肝移植的数量增加”。[80]2006年,一位名叫王光策的医生发表了一篇在河南中医学院第一附属医院进行的肾脏再移植的50个案例的医学论文。在这50个案例中,46例是二次移植,3例是三次移植,1例是为同一位病人进行第4次移植。5例是在原移植后10天内原位重新移植。[81]

上海市器官移植研究中心主任谭建明2003年曾在上海市第一人民医院为一名患者做肾移植手术,在2个多月中用了8个备用肾配对测试,由于患者的抗体反应,7个没成功,直到第8个肾相配成功移植手术得以顺利完成。[82]

郑树森2005年发表的一篇论文,[83]显示他所在的医院从2000年1月至2004年12月做了46例急诊肝移植。这篇论文虽然从器官移植数量上看似较小,但从医学角度分析,恰恰是郑树森所在医院涉嫌参与活摘法轮功学员器官的重要证据。所谓急诊肝移植,是对存活时间不超过72小时急性重型肝病患者所做的紧急换肝手术。因为紧急配型困难,国外等待供体时间很长,所以急诊肝移植很少。

在中国,进行大量急诊肝移植的医院很普遍,不只浙江大学第一附属医院一家。据《中国肝移植注册2006年度报告》[84],2005年4月6日至2006年12月31日期间收集的29个移植中心8,486例肝移植数据中,4,331例注明了是否是急诊移植,其中就有高达1,150例急诊肝移植,占总量的26.6%。有重型肝病患者最短入院4小时即被施行肝移植。[85]

中共对外声称每年1万多例,其实它自己也不相信。2015年黄洁夫在接受采访时说过到底器官移植数量是本糊涂账,“你说这个太敏感,所以我不能跟你讲得太清楚……因为你国家没有个透明的体现,这(器官)怎么来的你也不知道,做多少也是秘密,那这样的,实际上很多东西,都是一笔糊涂账,是多少你不清晰。”[86]

针对这笔糊涂账,早在2010年,中共卫生部就发出了通知要求医院上报器官移植手术,“移植数据网络直报时限为每例人体器官移植手术后72小时内”,也就是手术后3天内要上报,否认要追究责任,“一票否决”。[87]这个规定从反面说明了什么?说明瞒报是业界的潜规则。

2016年6月22日,三位独立调查员,加拿大前亚太司司长、前皇家检察官大卫﹒乔高,加拿大人权律师大卫﹒麦塔斯和美国调查记者伊森﹒葛特曼,发表了一份680页的调查报告“血腥的器官活摘/屠杀:更新版”[88]。报告引用了中共在2007年发布的一份审核资质的器官移植技术规范,[89]规范对移植中心的移植数量和需要拥有的床位提出了最低标准。根据床位和大陆器官移植中心的床位周转率,三位作者给出了他们对大陆移植数量的估算,远远超过中共所说的数量。

报告并特别指出,中国的器官移植的三大特点,一个是产业化,变成了一个庞大的工业化的流程,另一个是“按需杀人”,第三个就是国家驱动,活摘器官事实上成为了中共迫害法轮功信仰团体的一种残忍手段。

器官何来?

2015年,朱继业曾对《民生周刊》记者说,中国器官移植有三个阶段:2002年以前是“初级阶段”,2006年以后是“准入阶段”,而中间这几年是“快速发展”的第二阶段。他还说:(这几年)“由于经济发展,供体渠道通畅了,各个医院都在做,小医院也做,我们也去帮其他小医院做,所谓小医院也是一些大城市的医院,比如我们帮北京医院、地坛医院、二炮医院等做过移植手术,外地也做过。”[90]

朱继业所说的“供体渠道通畅了”──是什麽麽供体?如何突然变得“畅通”?死囚器官是逐年下降的,不可能突然出现暴涨──每一个供体就对应着一个生命,一句“供体渠道畅通了”的后面,“曾在一年之内做过4,000例肝肾移植手术”的后面,隐藏着多少血腥与罪恶?

5. 免疫抑制剂的规模

器官移植手术之后,由于人体免疫系统对于外来器官的自然排斥,患者要长期服用免疫抑制剂。免疫抑制剂的市场规模也就成为了移植数量的一个外部指标。

在2006年中国国家食品药品监督管理局直属的南方医药经济研究所就出过一个调查报告,声称目前国内免疫抑制剂市场规模约100亿元左右,其中真菌代谢产物的市场份额最高,达40.2%,其次分别为中药类(占34.6%)、化学制剂类(占21.9%)、激素类(占0.2%)和其他类(占3.2%)。[91]

可是,后来南方医药经济研究所就没有公布新的数据了,所以我们也就不从知道现在的免疫抑制剂的市场规模。不过,美国的艾美仕市场研究公司(IMS)自2009年起开始发布中国的药品销售数据,包括免疫抑制剂。其公布的免疫抑制剂市场规模就大大缩水了。这个缩水的数据也成为了中共用来为活摘法轮功学员器官开脱罪责的借口。

2010年IMS中国市场研究人员曾在《中国医药报》发表一篇文章,称“2009年中国免疫抑制剂市场规模为23亿元,而从2006年到2009年,中国免疫抑制剂市场4年的复合增长率为15%,其中2007年增长8.3%,2008年增长14.56%,2009年增长22%,市场增长呈加速态势。”[92]如果我们按这个增长率倒推到2006年,那么2006年免疫抑制剂的市场规模应该是15亿左右,这就与南方医药经济研究所的100亿差了6、7倍。

这就说明,IMS的数据采集渠道是严重低估了免疫抑制剂的市场规模。药品有西药、中药,原研药和仿制药,销售有医院药房和医院外的零售药店,包括周边药店和网上药店,医院内部甚至还有“私人药房”。中国的药品销售市场一直很混乱,长期以来医院是“以药养医”,靠药来为医生谋取奖金,导致药价高企,而政府医改的重点之一就是要“医、药分开”。

从2006年以后,随着各种医改政策出台,甚至政策的反复(比如“药房托管”,就是把医院药房承包给私人,因为成为了腐败的滋生地,政府先鼓励后来又禁止了这种做法),要掌握药品的销售额本身就是一本糊涂账。而且IMS依靠样本医院和样本药店去采集数据,在一个数据造假是常态的中国,很难说对方会给你真实的数据。

媒体上时有报导医院内设“私人药房”,医生与外边的药店有利益勾结的消息。《齐鲁晚报》有则新闻说,济南市民崔先生去山东省一家三甲医院看病,大夫开出处方后,明确告知:“一张1百多块的处方,到医院药房购买。另一张7百多块钱的药方,需要到医院玻璃连廊里的‘省立大药房’拿药。” 这个位于医院大楼里面的“省立大药房”被曝光出来原来是私人开的,与医生有关系,与医院并没有关系。[93]

上面这个裙带药店,是开在医院内的例子,更多的是那些周边药房。一般来说,大医院周边都有几家小药房。医生总是这样给病人解释:多数自费药医院药房没有配备,要到医院旁边的药房买。上海的《新闻晨报》报导了一个故事,坐落于吴淞路口的“市一大药房”在一年前就悄然关门了,“市一大药房”是上海最早有院方参股的自费药店之一。院方参股就是说这个药房是与医院有合作关系的药房,自费药比医院药房的要更贵。报导说住在肿瘤病房内的汪女士是市一医院的老患者,两年前曾在该院做过肝移植手术的她,就经历过“市一大药房”尚存的年代,就是这种“关系药房”的受害者。报导指出很多周边药店就是医院的“小药房”。[94]

IMS是收集不到这些销售数据的。再举个例子,很多药厂会搞赠药活动,买五赠三,这种活动一般都是在医院附近的药店举行的。IMS也统计不到这种院外销售。[95]

对一个国家而言,器官移植带来的免疫抑制剂市场规模与很多因素有关,包括:累计存活的移植病人数量,免疫抑制剂的药价,器官移植病人的国际流动(器官旅游)等。所以,免疫抑制剂市场规模与器官移植数量之间的关系,并非线性的。比如, 日本人到中国做了器官移植,然后回日本去了,那么免疫抑制剂的消耗就算在日本头上了。再有,如果存活率不高的话,就会发现器官移植数量大,但是对于免疫抑制剂的消耗没有正比增长。同样,再次器官移植现象,也会使得器官移植数量增大,却不会带动免疫抑制剂的正比消耗。

2012年上海东方肝胆外科医院院长吴孟超也说过,“我看到的反正没有好的效果,到我这里来看的良性做的效果还好。我看了有一些,都是活一两年、两三年都死掉了。”在前面我们也提到二次移植的病例也占器官移植总量的10%~20%。这些器官移植都体现在器官移植的数量上,却不会体现在免疫抑制剂市场规模上。

再有就是药价。中国人消费水平决定了药物维持费太贵不现实。四川大学华西医院肝移植中心主任严律南在接受《健康时报》采访时说,“华西医院通过合理使用药物,降低了治疗的费用,……,维持费用第一年控制在3万元,以后每年平均1万元左右。”他说的维持费主要就是免疫抑制剂这些药物消费。[96]严律南带着学生研究发现,黄种人在排异反应上有先天优势,服用昂贵的抗排斥药品可以减量一半左右,且不会产生排斥反应,甚至还减少了高血脂、糖尿病等并发症。[97]

所以,中国的免疫抑制剂的市场规模要从两个方面看,一个是从2006年以后被刻意隐瞒了,利用不完整的数据来混淆是非;另一方面,中国的市场规模对应的器官移植数量不能用西方的同等标准来看,而是要远远超出这个标准。

6. 江泽民推动下的政府犯罪行为

人们很习惯于纠缠于器官是不是来自死刑犯,其实,江泽民把法轮功作为中共的头号敌人,在中共的眼里,法轮功学员连死刑犯都不如。一个不是法轮功学员的犯人在出来后讲述过一个监狱里的故事。一位法轮功老人,不放弃修炼,绝食抗议,后来被扔到牢房的过道里。狱警们来来回回地走动,就像他根本不存在一样。老人在人们漠视的眼皮下蜷曲着、衰竭着,几天之后,终于没有了声息,随后被抬出去了事。

在这场灭绝人性的迫害中,遵循“真、善、忍”做好人的法轮功学员被中共毫无底线地妖魔化了。本来,中共搞了几十年的无神论教育已经使得很多人难以接受有神的信仰,认为是封建迷信,信的都是傻子;而中共的那些铺天盖地的“自杀”、“杀人”、“自焚”和“精神病”的造谣诽谤,更是在社会上煽动起了对法轮功的巨大仇恨;加上后来把法轮功反迫害的正当权利贴上“扰乱秩序”、“反华势力”、“反动组织”等各种政治帽子,使得法轮功学员在社会上的名誉受到极大的破坏。

在遭受迫害中,法轮功学员不可以请律师;侵犯法轮功学员的基本人权、包括打残打死法轮功学员的警察及其帮凶,不用受到制裁;法轮功学员不能上访,他们被随意开除公职、开除学籍。不但工作单位和政府机构要把法轮功批倒批臭,就连从小学到高中的教科书里,都明目张胆地有妖魔化和诽谤法轮功学员的专门章节。

在劳教所和监里里,死囚犯的地位都要比被非法关押的法轮功学员优越,甚至让死囚犯来看管和殴打法轮功学员──法轮功学员比死囚犯更没有最基本的人权保障。因此,在这场迫害中,在江泽民的“三个月消灭法轮功”、“肉体上消灭”、“打死白打,打死算自杀,不查身源。直接火化”等等密令下,法轮功学员的基本人权(包括生存权利)得不到任何保障,一个最善良的群体成为了社会的最底层,他们的生命变得一钱不值,而这正是活摘器官这样惨烈的悲剧能够发生的大背景。

2006年3月,来自军队系统的“老军医”证人说,根据“国家规定”,省一级政府有权在所辖军区的监管之下设立重刑犯罪分子的资源再回收机构,这是中共中央军委在1962年就有的文件,而且一直沿袭至今。根据该文件规定,死刑及罪大恶极的重刑犯罪分子可以根据国家及社会主义发展需要进行相应的革命化处理,在文革期间最大的革命化处理就是食用,就是用来做食物,其次是建立各种工程及进行生产作业。

根据1984年的补充规定,重刑犯的器官移植被合法化,许多的地方公检法部门对待该问题基本上要么是直接移植然后火化,要么击伤进行形式死亡仪式后直接移植然后火化。进入1992年后,实际上完全公开化了,由于许多行业的发展,人体成为昂贵的工业资源原料,活人甚至死人尸体成为原料。

“老军医”指出,中共在对待法轮功的问题上已经公开宣布为“阶级敌人”,也就是最严厉镇压的对像、重刑犯。据指证,“中共中央”同意将法轮功学员作为“阶级敌人”进行任何符合经济发展需要的处理手段,无须上报,也就是说法轮功学员如同中国许多的重刑犯一样,不再被当作人类而是当作产品原料,成为商品。[98]

浙江大学医学院附属第一医院前任院长郑树森,也是中国器官移植大会前主席,是肝移植领域的领军人物之一,可是他还有一个身份,是中共迫害法轮功的重要机构──浙江省反邪教协会的前任理事长(2007─2017年)。他攻击诽谤法轮功不遗余力。

这个所谓的反邪教协会不仅为中共迫害法轮功提供理论支持,还向政法系统提供系统的迫害方案。郑树森热衷于批判法轮功,仇视法轮功,他做的那些器官移植,是不是有来自法轮功学员的器官呢?在中共控制下的中国社会,活摘器官的参与者真的觉得杀死一个法轮功学员并不是犯罪,而是从本来“一钱不值”的“阶级敌人”身上“变废为宝”。

中共中央军委的秘密文件为政府部门大规模、系统性地活摘法轮功学员的器官打开了绿灯。军队(包括武警)控制了关押法轮功学员的集中营,控制了器官的主要来源,中共中央军委下属的总后勤部(2016年1月在军队改革中撤销,改组为中共中央军事委员会后勤保障部)成了活摘器官的核心管理机构。[99]活摘法轮功学员的器官是中共领导、军队(包括武警)主导下的政府犯罪行为。

设在辽宁省沈阳市的中国国际移植网络支援中心明确地指出“提供脏器是一项政府支持行为”,该中心2003年使用的网页以及后来2005年更新后又在苏家屯惨案被揭露后迅速删除的中文网页如此写道:目前,中国每年完成的移植手术数量仅次于美国,可谓世界上第二移植大国。在中国29个省、市、自治区的官立医院仅肾移植手术已经完成3万5千余例,在全国范围内,每年肾移植手术例数多达5,000件以上。能完成如此数量的移植手术,是与中国政府的支持分不开的。中国政府最高法院、最高检察院、公安部、司法部、卫生部以及民政部于1984年10月9日联合颁布有关法律,确立提供脏器是一项政府支持行为。这可谓世界绝无仅有。[100]

在中共统治下一切向钱看的时代,如果这些被抹黑得一钱不值的生命身上的器官可以带来滚滚的财源,什么样的悲剧不会发生呢?更深一层说,中共江泽民集团本来就是想要铲除法轮功,活摘器官本来就是江泽民集团推动下利用中国政府(包括军队)发生的,利用滚滚财源利诱丧尽天良的黑心医生,才制造了“这个星球上前所未有的罪恶”。

结语

强制活摘器官,“这个星球上前所未有的罪恶”,发生在这个时代,是人类的悲哀。在这邪恶的背后,是道德的彻底堕落。一个国家,它的政府、军队甚至连医院都这样道德败坏,这个国家还有什么希望呢?人人是否都应该自危?而且中共是在把这种堕落输送给全世界,是在真正的毁灭人类。

强摘器官灭绝人性,危害每一个人。

让人能够看到的希望是,人们也正在觉醒,渐渐地认识到中共的邪恶。2016年6月美国众议院通过《343决议案 》谴责中共活摘器官。2016年9月12日,在欧洲议会全体会议上,欧洲议会主席宣布了48号书面声明,要求欧盟采取行动制止中共强摘器官。

媒体上也有不少正面报导。

华尔街日报:中国摘取人体器官的噩梦──移植远远超过捐助者,善良的囚犯显然解释了这种差异[101]

BBC:相信谁?中国的器官移植[102]

韩国朝鲜电视(TV Chosun):中国器官移植旅游的黑暗面──为了生而杀[103]

自由之家(FREEDOM HOUSE):为中国的精神而战 (从2000年开始,为了器官,法轮功学员被大规模杀害)[104]

THE DIPLOMAT :中国的器官移植问题[105]

PBS:中国真的停止从被处决的囚犯身上获取器官吗?[106]

CNN:中国仍然大规模从囚犯身上摘取器官[107]

GLOBE &; MAIL:报导指中国为了获取器官杀害数千人[108]

NEW YORK TIMES:中国参与梵蒂冈器官贩运会议的辩论报导[109]

NEW YORK TIMES:中国声称世界接受其器官移植系统的说法被驳回[110]

NEW YORK TIMES:对中国器官移植的愤怒指控和中共的发狂否认[111]

NEW YORK TIMES:中国在使用囚犯器官上失言[112]

ABC ─ Lateline Interview:Ethan Gutmann, human rights investigator

http://www.abc.net.au/lateline/interview:-ethan-gutmann,-human-rights-investigator/7778922

BMJ ─ China’s semantic trick with prisoner organs

THE GUARDIAN ─ Medical journal to retract paper after concerns organs came from the executed prisoners

https://www.theguardian.com/world/2017/feb/09/medical-journal-to-retract-paper-over-concerns-organs-came-from-executed-prisoners

THE CONVERSATION ─ China says it has stopped harvesting organs but evidence belies it’s claim

https://theconversation.com/china-says-it-has-stopped-harvesting-organs-but-evidence-belies-its-claim-72841

(待续)

责任编辑:李洁思