焦玉柱转自民主中国

武汉》自1月26日上市,佳评如潮,计有60多家德国、奥地利、瑞士的媒体作了专题报道。 两个星期就卖出10000多精装本,进入书店畅销书排行榜,Fischer Verlag主编汉斯一个多星期前来信:亲爱的亦武,我们的销售量已超过10000多本,第三版今日抵达,可预先的订购量超过了大半。 所以第四版会在3月——我们实现了计划...... Lieber Yiwu, wir haben jetzt über 10.000 Bücher verkauft! Die dritte Auflage kam heute und ist schon zur Hälfte vorbestellt, die 4. Auflage wird im März kommen——Unsere Pläne sind aufgegangen......

这些情景是他从未见过的。 从前,他在四川老家,也想象不到——他见证过1989年的天安门屠杀,嚎叫和惨叫,血雨腥风,也蹲过四年监狱——没有什么能让这样的人真正吃惊。 可今天他说:"我也没见过这么大规模的病毒劫难,像一场突然爆发的战争。 ”

这是2020年1月23日夜,当地时间凌晨2点,当局宣布对武汉这个拥有1100万人口的大都市实施军事封锁。 至次日上午10点,进出该市的所有公交车、轮船、火车和飞机航班都停运。 800多万居民被强制关在家中。 然而,据说,在封城之前的8个小时,仍有30多万人仓皇逃离。

"每个人都试图逃离,"廖亦武说, "而无处可逃的多数人在禁止外出前,疯狂抢购日用品,特别是口罩,所有的货架,转眼空无一物。"

而在8000公里外,廖亦武坐在西柏林的一所公寓内,密切关注武汉的一切。 图片、视频、微信、推特、电子邮件、官方新闻和民间传闻。 三个星期中,他每天都守在电脑前,从傍晚到清晨5点或6点多,他一直烦躁不安,担心有什么关键资料会漏掉,他下载保存了所有能抓住的东西。

他终于累倒了,电脑也被不明国籍的黑客攻击,突然瘫痪。 他感到一种神秘的"心力衰竭"——医生找不出原因,就把他从家庭医生诊所转到市中心医院,他的心脏经过了电击,令其短暂停止跳动,然后,又开始重新启动。 他说:"失去知觉,什么也不知道,仿佛再次重生。 ”

亦武抚摸着客厅窗前的木桌,他在此写下了来自武汉的大部分故事;木桌外面的花园里,有东倒西歪的玩偶。 亦武的个子不太高,光头,戴着圆框眼镜,说话或听话时,面部表情有一种近乎佛家的无动于衷,他的目光牢牢盯着来访者,没任何肢体动作,却有男孩般奔放的哈哈大笑,有时他会不经意地变换这种笑声的频率,比如他谈到与沃尔夫-比尔曼一块散步。 逝去的记忆潮水般迎面而来。

动物园附近的书店,右是白俄异议作家、2015年诺贝尔文学奖得主阿列克谢维奇的新着

"病毒是最好的借口,"亦武说, "他们监控了所有人的行踪"

廖亦武曾是中国"沉默的大多数"的最重要、最知名的声音之一。 11年前,他作为流亡者抵达德国,发表了《为了一首歌和一百首歌——来自中国监狱的见证人报告》,被知识界称为继索尔仁尼琴的《古拉格群岛》后,最杰出的揭露共产党监狱的巨著。 他享誉欧美,获得过很多大奖,比如2011年的绍尔兄妹奖和2012年的德国书业和平奖。 眼下,在他柏林家中的客厅角落,有一个冰箱,门上贴着小女儿安娜的剪纸圣诞树;有一个照片角,时任联邦总统约阿希姆-高克正在为他鼓掌;诺贝尔文学奖得主赫塔-穆勒向他祝贺,并拥抱了他。

那些辉煌的瞬间已逝去了。 现在,亦武又写了一本新书,叫《武汉》,他称它为"纪实小说"。 这是一个矛盾的说法,可恰恰描述了作者的尝试:事实和虚构的混合。 书中叙述了作为"中德交换学者"的历史学家艾丁,在病毒疫情爆发之际,从柏林回中国,再辗转回武汉,与封锁在家的妻女团聚的故事。 艾丁花了两个多月,穿过犹如战争年代的多如牛毛的封锁线,走完了这个四分五裂的国家的最后100公里——这是一个象征性的、卡夫卡式的旅程,艾丁历经望不到尽头的检查站、官员、民众,差不多绝望了,可突然在眨眼间,被警车送达——然而太晚了! 相差不过几分钟,他染病死去的妻子被抬出家门。

艾丁得到庄子归的安慰和鼓励,庄子归是定居柏林的流亡作家,两个人用Skype视频通话。 庄子归喜欢喝杜松子烈酒,并藉酒在远处与艾丁交流和讨论病毒来源,互相讽刺和自我讽刺。 也许,艾丁和庄子归都是亦武的另一个影子。

当病毒突然袭来,他是否希望自己也在漩涡中心? 如果不被禁止,他是否愿意亲赴中国做实地调查? "不,"亦武说, "幸好我在德国,这反而成了优势。 假如我在那儿,警察绝不会放过我,即使什么也不做,也将被封闭在家,接受全面网络监控。 ”

就像他书中的人物被 "警告"一样, 《武汉》的纪录片部分,如前CCTV主持人Kcriss

,在2020年2月26日接近武汉P4实验室,调查病毒来源,却被疯狂追捕;如博主张展,在武汉街头以及火葬场和P4的围墙外进行了"现场直播",也被抓捕判刑。 如今她在监狱内绝食数百天。 她身高有1.77米,体重却降至40公斤以下。 她哥哥公开了她的最后一条消息,亦武将此列入书中,作为附录——她哥哥写道:"妹妹非常虚弱,甚至没力气抬起头来...... 长期的关押和绝食对她的器官和消化系统造成了不可逆转的损伤...... 我问医生她会不会死? 医生回答'很有可能'......"

如此的反差,不可能再大了。 现在亦武在这里,在离柏林广播电视塔楼不远的家中,空间拥挤的公寓中。 由于他的7岁女儿需要自己的房间,他不再拥有工作空间,他的办公桌设在众多玩具和小床之间。

然而,这恰似一首中国古代的田园诗,是见证他幸福生活的铜镜。 廖亦武在中国有过两次婚姻,因为他的入狱和逃窜生涯,都破裂了。 现在他在这里,第三次结婚,他的妻子是一名来自中国的艺术家。 她的油画挂在墙上:一个孩子在吹蒲公英,另一个孩子沿着一条曲折的道路走向天边。

"必须为真相而战,为他人的自由而战。" 他说。 他不会忘记自己曾锒铛入狱并两次自杀。 这本《武汉》,是一个曾经的囚徒作家参加当代远程战斗的服役证明。

可在8000公里的距离外探寻武汉的真相,可能吗? "我在国内不可能做得比张展和Kcriss更出色,因为警察会让我出不了四川。"

廖亦武在1980年代,在家乡四川,是一个很受追捧的先锋诗人。 他是美国"垮掉一代"的追随者,对艾伦-金斯堡、杰克-凯鲁亚克和威廉-S-鲍勒斯以及他们生活方式着迷。 他对源远流长的中国传统历史不感兴趣,他是无政府主义者,嘲笑神圣,頽废并沉溺于流浪,厌恶任何政治。

廖亦武近照

这种人生在1989年6月4日凌晨起了变化。 北京天安门广场发生屠杀。 亦武在一次采访中说:"我愤怒到极点,因为我听到了子弹如何击中身体。 ”

这些从收音机短波里传来的杀戮之声。 刺激他创作并朗诵了《屠杀》,这首诗被翻录成磁带,在二十多个城市的文学界传播。 接着警察来了,他进了监狱,被审讯和折磨,被中国竹筷插入,搅动,然后是电警棍。 他阵阵惨叫,死去活来。 "就这样,"他说,"我从一个垮掉一代诗人被培养成国家的敌人。 ”

这就很容易理解,他在书中的不少论述,为什么在许多西方人听来,具有挑衅的意味,甚至貌似所谓的"阴谋论"——"像所有因寻找真相而失踪的中国人一样,我相信病毒来自P4实验室。 ”

关于病毒,他不是从生物学角度,而是从政治学角度论证的

这曾经是争论不休的焦点:Sars-CoV-2到底是从哪里来的? 它是否像与亦武一样,距离中国同样遥远的许多西方科学家"声明"或"假设"的那样,从动物世界直接传染给了人类? 可以肯定,Sars-CoV-2最初来自蝙蝠。 但研究人员从未发现中间宿主,谁也无法令人信服地指证,蝙蝠和人类之间的渠道是什么? 即使是世界卫生组织派去武汉的调查小组,也找不到蛛丝马迹。

一個實驗室?

廖亦武的论点不是病毒学或生物学,而是政治学。 严格说来,他没有论证,而是充当了一个搜集并保存原始数据的档案员。 "这是一个颠倒是非的臭名昭著的骗局,"他在《武汉》中写道,"大批武汉人在日复一日地染病死去,政府和御用专家在掩饰和撒谎,明里暗里向公众表示,致命病毒来源于武汉人贪吃野生动物的陋习,是自作自受! " 接着,亦武追踪了国内社交平台上,专家和民众间爆发的论战和争吵,许多留言和帖子后来被网警删除。 P4实验室成了敏感词,禁区中的禁区,谁要去接近,谁就会被警察抓捕,从公众视野中消失——这个实验室到底有什么秘密? 它一直在研究病毒,这能肯定;可有什么进展,不能肯定。

"我不认为其目的是发明一种ABC武器,"亦武说,"这是一场事故,类似于切尔诺贝利核泄漏。 我们没有证据,但我们相信它是。 ”

2009年年,他首次逃离自己的祖国

亦武2009年逃离过中国。 他与他的朋友、已故诺贝尔和平奖得主刘晓波不同,也与他的狱友、诗人李必丰不同——后者坐了三次牢,一共20多年,最后一次判刑10年,据说是帮助亦武逃跑——十多年来,亦武的出国申请被拒绝了十多次,他还无数次被捕,被警察称作"祖国的害虫"。 然而,他突然感觉到,"害虫"因为无家可归,已很难离开要整治害虫的"祖国"。 所以这一次,他已成功偷渡到越南,可躲了几天,又偷渡回去。

然后,在2011年7月,他永远离开了

当下,一些西方政客对中国的绥靖态度让亦武难以忍受。 居然还有不少西方人,对中国在封堵COVID-19的毫无人性表示羡慕,认为不惜一切代价的"清零政策"显示了独裁比民主更加优越。 "我的目的不是要证明病毒来自哪儿,"亦武说,"我是要证明一党专制如何通过COVID-19强化独裁。 以国家和民众的安全为借口,却完全不顾全体民众的死活。 ”

任何同意病毒来自实验室的人,无论是专家还是记者,都把自己放在进退两难的境地。 前美国总统唐纳德-特朗普曾多次指责"中国病毒";也是一些"阴谋论"者为实验室的源头理论提供证据。 但是,亦武没有让自己的意见依赖于此,这离他的想法很远。

武汉封城持续了70多天。 亦武写道,如果中国政府真的关心和保护人民,那么最高领导层就会站出来据实回答:COVID-19到底是从哪里来? 武汉和全中国有多少人染病死去? 为什么没有在军事封锁国内几十个大城市的同时,也关闭所有通往世界各地的海关和飞机航班?

"答案是明确的,与中国长期的利益交换蜜月早该结束了。 如果谁还恋恋不舍,那就不是天真,而是愚蠢。 ”

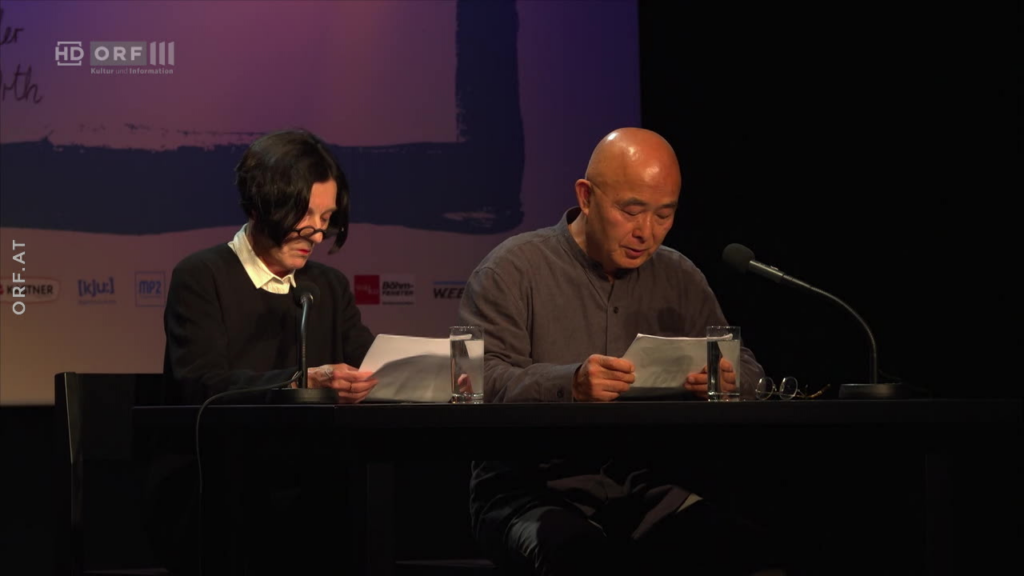

20122年10月8日奥地利云雾文学节闭幕式,赫塔 穆勒和廖亦武同台朗读《三个无效签证和一个死亡护照》德文和中文对照片段

台灣是我的"母語祖國"

廖亦武说,北京奥林匹克运动会,无论2008或2022,都是中国政府煽动民族主义"爱国"浪潮的政治工具,特别是在COVID-19从武汉扩散,袭击全世界,造成几百万人死亡的两年后——"他们肆无忌惮地毁灭了自由香港,还想乘胜进军,占领并颠覆民主台湾——如果西方继续装聋作哑,就太可怕了。 ”

岛国台湾对廖亦武尤其重要,这是他作为一个中文作家,出版母语著作的最后阵地。 如今在中国和香港,他的名字都是禁忌,他的所有作品都从图书馆彻底清除。 "如果台湾被中国'解放',我将失去出版母语著作的'祖国',我就不能问心无愧地重温在二次世界大战中流亡的托马斯·曼的铭言:'我在那儿,我的母语就在那儿。' ”

德语还是中文? "我协调不了这两种语言。" 他说。 接着凝窗口玻璃外光秃秃的花园,这是一个灰色的冬日下午。 渐渐,他笑了,他仍然不会说德语,尽管他已上过多次语言学校,通过艰难的学习,他在入籍融合考试中获得85分,"这是一个相当不错的成绩。 我们一家都顺利地成为德国公民。 "而另一方面,他的德语至少"好"到在没有翻译时,与他的朋友沃尔夫-比尔曼一块散步聊天。

"沃尔夫是这样教我德语的,"亦武说,"他指着一栋房子,大声念'新的',我也重复'新的',然后他又指着另一栋房子,大声念'老的',于是我重复'老的'。 接着轮到我。 我指着太阳说'老的',他说不,是'新的'。 于是争论不休,哈哈大笑。 再接着,感觉挺荒谬。 ”

亦武是否希望有一天回到中国? 看上去,他并不像他的读者猜想的那么悲观。 "习近平主席被大伙儿叫做'总加速师',有加速灭亡的意思——如果明天早上醒来,北京传来政变的消息,"亦武说,"我不会吃惊的。 ”

"我从未失去过祖国,因为我随时能从身边的古书和久远的记忆深处找到祖国,并沉浸其中。 在这恍若隔世的柏林,我真的很高兴,很满足。 ”

台湾驻德国大使谢志伟教授和流亡作家廖亦武是肝胆相照的好友