姜湘辰转自Marxism

1934年3月,斯大林在全苏联范围内,再次将同性恋刑罪化。此后任何牵涉到同性性行为的人,都将被判处三至五年徒刑。然而,在俄国革命的初期,同性恋已被合法化,虽然1934年后共产党的官方文献中,对此鲜有提及。今天的斯大林主义者,那些崇拜其政权的人,需要对此作出解释。

译者:阿椎

1922年,同性性行为在革命的苏维埃俄国是合法的,这使俄国在这一议题上,成为全世界最进步的国家之一。当时在英国和美国,同性恋者仍遭受羁押,但是在俄国,男同志可以公开地和伴侣生活在一起。1967年英国有条件地合法了同性性行为,完全的合法要等到2000年!1962年前美国所有州都认定同性性行为是一项罪名,将被惩以监禁等处罚,在爱达荷州甚至判过一次无期徒刑。

1962年,伊利诺伊州成为首个将同性合意性爱除罪的州,但到了2003年同性性行为才最终在全美范围内除罪。西班牙在佛朗哥极右政权垮台后,于1979年完成了同性恋去罪化,加拿大和西德1969年,澳大利亚和芬兰1971年,挪威1972年,爱尔兰1993年。

笔者正在撰写一系列文章,介绍俄国十月革命后如何将同性恋除罪化,随后同性性行为如何被看待的历史,而当俄国革命走向官僚化,又是如何将同志们赢得的自由慢慢吞噬,最终于1934年再次走向刑罪化,然而本文暂不讨论这些细节。

1930年代,苏联将同性恋刑罪化后,斯大林领导下的共产国际和斯大林体制的国家中,弥漫着恐同的氛围,同性恋在东欧、中国和古巴相继刑罪化,这种状况一直到平权运动再次兴起,尤其是1968年时。

然而情况也并不必然是如此。德国共产党在1933年希特勒上台前一直积极于同志平权解放,看到希特勒的30年代反同法令也被斯大林所接受,是德国共产党员们无法想象的。

如同希特勒,斯大林在1930年代也开始实行反同政策。//图片来源:公共领域

如同希特勒,斯大林在1930年代也开始实行反同政策。//图片来源:公共领域

回顾20年代,沙俄时期的旧价值受到了普遍的质疑。家庭法从男性主导的家庭关系,修改为两性平等,包含男女平等、简化离婚、堕胎合法等等,正是在这样的背景下,同性恋也被合法化了。

在苏维埃社会早期有两种趋势,一种是革命性的,致力于社会结构的激进变革,但在此之下也涌动着一股保守主义的暗流,旧社会的残余势力与官僚阶层的小资产阶级属性开始显现出来。

人们尝试建立公共的厨房、住宅、洗衣房,提供免费的日托所和其他措施,来使妇女的生活便利化。但是与此同时,经济发展的局限性让这一切没有资源长期维持下去。

将革命孤立于一个落后国家,便不可能实现真正的共产主义,保守势力最终会占据主导,传统价值会回归。我们不要忘记了,国家的官僚队伍,依然被小资产阶级所掌握。一旦革命被完全地孤立,发动世界革命以援助苏维埃工人的希望,也就此破灭,并在百万苏联人民的意识中逐渐淡去。

这样的环境中,你会观察到,不同观点之间,连互相辩论的能力也消失了。早期的媒体尚有真正的辩论,完全对立的思想可以表达出来,艺术与文学领域也是如此。但同时,在苏维埃早期也有这一种阶层,他们是平庸且无足轻重的人,是没有独立思考能力的马屁精和应声虫。这类人只想做完美的党内活动家,永远秉持“正确路线”。然而,这条路线并不是如列宁和托洛茨基领导布尔什维克党时那样,通过公开辩论所达到,而是靠死记硬背和自上而下地传达。

这种氛围下,渗入官僚队伍的保守思想,变成唯一可接受的观点。它不是一夜之间发生的,而是经过几年形成的过程。随着时间流逝,越来越多的保守主义得到释放。

同志族群当然受到了巨大影响,在1934年真正的刑罪化来临之前,斯大林政权已经让很多同志们的生活不好过了。

库兹明的命运

这一过程可从一位重要人物的命运中看出来。米哈伊尔·库兹明(Mikhail Kuzmin),俄国著名诗人、作家,公开的同性恋,在革命前就写了大量作品。他最著名的小说是发表于1906年的《羽翼》,它写了一个青年男子,如何发觉自己对同性的爱慕倾向。革命爆发后,库兹明热情地欢迎了革命,并和勃洛克、马雅可夫斯基等作家一道,成为了彼得格勒艺术家联合会主席团的成员。

俄国公开同志作家库兹明后来由于他的性倾向而遭迫害。//图片来源:公共领域

俄国公开同志作家库兹明后来由于他的性倾向而遭迫害。//图片来源:公共领域

但从1928年开始,他的自由度减少了。那年他最后一次在艺术史学院作公开的朗诵,尽管这场活动获得了许可,却不允许张贴广告,也仅限受邀请的人参加。纵然有这些镇压活动的企图,当天晚上的观众席却座无虚席,许多人站在走道上,或坐在台阶上,这其中便有许多同性恋者。

1929年,库兹明发表了一部重要的作品《鳟鱼破冰》,一部关于同性爱恋的诗集。这是他最后一次公开发表,之后他的作品再也没在苏联出版过,但这并不是库兹明受迫害的结束。

1931年他的公寓遭到了安全警察的搜查,在警察突袭之前,他的爱人Yuri Yurkun已经受到来自国家政治保卫局(GPU,格别乌)的压力,以警告库兹明。1933年库兹明将自己的日记卖给国家文学博物馆,馆内领导层之一的布鲁耶维奇遭到质询,问他为什么要购入这样“不正常的垃圾”,紧接着就开始了博物馆内部的人事清洗。这些都发生在1934年对同性恋的重新入罪到来之前。

库兹明“幸运地”自然死亡于1936年,他的爱人却没有这么走运。1938年Yuri Yurkun被逮捕,在七个月的审讯之后被判以反革命罪。

库兹明于1906年出版的著作《羽翼》叙述了一名俄国青少年探索自己同性恋倾向的故事。//图片来源:公有领域

库兹明于1906年出版的著作《羽翼》叙述了一名俄国青少年探索自己同性恋倾向的故事。//图片来源:公有领域

1934年同性恋重新入罪

正是这种背景中,对同性恋的严打开始了。如我们在库兹明的案例中看到的,这早就发生于正式的同性恋入罪之前。但从1933年开始,严打的势头增强。是年夏天,130位男同志在莫斯科和列宁格勒的警察突袭中被捕,这类抓捕一直持续到1934年。因为当时没有针对同性恋的法律禁令,他们被指控以其他罪名,通常是“反革命”。一位亲历者说,同性恋聚会常被冠以“反革命”“托派分子”甚至“希特勒信徒”的名号。

1933年9月,苏联人民委员会国家政治保卫总局(OGPU),也就是秘密警察的总长G.G.雅戈达,提出重新将同性恋入刑。他在给斯大林的信中坚称,基于国家安全的考量,有必要立法打击同性恋。他视同性恋为反革命间谍网络的一部分,斯大林对此反应非常敏感,将这封信转交给了政治局委员卡冈诺维奇,并批注道,“歹徒必须严惩,并配以指导性法令。”

档案显示,在这一批注下方还有两项表示认可的批注,“正确!”落款为卡冈诺维奇,“诚然。很有必要。”落款为莫洛托夫[1]。卡冈诺维奇和莫洛托夫,在当时还只是平庸之辈,毫无疑虑地执行着斯大林的命令。假如当时二人有些许疑虑,他日必遭政敌狙击。然而,不像其他老布尔什维克,他们活得很长寿!

雅戈达(左二)。//图片来源:公有领域

雅戈达(左二)。//图片来源:公有领域

雅戈达随即于1933年12月13日开始起草法案,几天后的12月16日,苏共中央政治局通过了草案。第二天,苏联中央执行委员会[2]一字不差地采纳了这份草案,它将在所有成员国中实施。1934年3月7日这份草案正式成为苏联法律,接着于4月1成为苏俄联邦社会主义共和国的法律。在后来的程序中,一些条文有所修改,但至此以后,被抓到与同性发生性行为的男性,将被逮捕并判以3-5年监禁。接下来的几年里,数以千计的同性恋者被关进斯大林的监狱和劳改营。

英国共产主义者哈利·怀特(Harry Whyte)的案例

在苏联1934年的刑罪化之前,欧洲的共产党积极倡导着同志解放,特别是在德国,出现了强有力的同志权益运动,后来被希特勒血腥镇压,许多同志被关进集中营。讽刺的是,斯大林引用德国和纳粹的例子,将同性恋贬低为一种资产阶级腐败,可与此同时,在这一议题上,希特勒正与斯大林做着一模一样的事情!

欧洲的共产党对苏联的这一转向感到忧心,斯大林很难克服这种疑虑。其中一个例子来自一位在《莫斯科日报》工作的英国共产党员哈利·怀特。听闻新法律出台后,他写信质疑斯大林及其行为的正当性(信的原文见《同性恋可以是共产主义者吗》)。怀特和他的俄籍同性伴侣住在莫斯科,这封信中,他指出新法律抹杀了革命带来的一切成功。作为一个忠诚的共产党员,哈利·怀特曾以为只有确实加入反革命行动中的同性恋者会被起诉,但很快他发现,新法律针对的是所有同性恋者。

斯大林收下了怀特的信并加上自己的批注:“白痴。腐化分子。”明显是在说来信者。虽然他将信收入档案中,但同志共产主义者们的抗议活动让斯大林警惕起来,他需要一场宣传运动来肃清公共意见。斯大林找到了一位比他自己更好的笔杆子——马克西姆·高尔基。此时1934年5月,高尔基刚写了一篇文章《无产阶级人文主义》发表在《真理报》和《消息报》上。这是一篇近乎狂热的恐同文章,文中高尔基认为同性恋一种西方资产阶级的疾病,甚至使用了“道德沦丧的法西斯影响”这样的字眼,并高举起口号“消灭同性恋—法西斯才会消失”。

尼古拉·基里连科的明示“所有同性恋都是罪犯”

尽管如此,像雅戈达所设想的那样严格地推行新法律还是遇到了困难。无论是在医学上还是司法上,15年来同性恋的合法存在深深影响了他们。医生,精神病专家和法官们已经习惯了同性恋的合法。甚至有些人拒绝相信这样一部法律会通过。因此在这一层面上,他们本能地倾向于同情同性恋者。

基里连科,时任司法委员会的人民检察长,在1936年时感到了“解释新法真正本质的必要性”,在苏联中央执行委员会上他提出,同性恋是阶级敌人和罪犯。在提到革命后对同性恋的去罪化时,他解释道,当时立法机关受到西方思潮的影响,将同性恋认定为疾病而不是罪行。

值得引用一段他的演讲,让我们一窥官僚阶层的恐同到了多么丧心病狂的地步:

“在我们这种由工人决定正常性关系的环境中,工人们依照健康的原则建立起他们的社会,我们不需要这种小绅士。否则谁将在国家事务中主导我们?工人吗?不!是那些去阶级化的乌合之众。[大厅里响起欢快的呼声,笑声]去阶级化的乌合之众,既是社会渣滓,也是剥削阶级的残余势力。[掌声]他们不知道该转向哪条路,[笑声]所以他们转向......恋童癖。”(引自《革命苏俄的同志情欲》,作者丹·希利,Dan Healy)

通过这场演讲,基里连科非常清楚地表明了,所有同性恋都是罪犯。在大清洗和审判作秀的年代里,对同性恋者的镇压是严酷的,也被用来打击政敌。当根除所有潜在异见者的任务确立后,这条法律以入狱、劳改营、酷刑、招供和处决的方式,持续作用着,虽然它看上去没有那么激烈了。

重新刑罪化同性关系并没有雅戈达希望地那么容易。//图片来源:公共领域

重新刑罪化同性关系并没有雅戈达希望地那么容易。//图片来源:公共领域

但是,斯大林会发现,同性恋者是除不尽的。随后对同性恋者的一系列审判揭示了这一时期,一种同性恋亚文化的持续存在,男同性恋们有固定的聚会场所,光顾频繁。尽管持偏见的官僚队伍一直在利用法律打击同性恋,在另一项判决中,我们可以看到,同性间的性行为仍然是出于纯粹的情感、爱与,关怀。法官们无法理解这一自然人性,而将其解释为某一方偏“女性化”,另一方偏“男性化”的病态人格。

被斯大林官僚迫害的同性恋者。//图片来源:公共领域

被斯大林官僚迫害的同性恋者。//图片来源:公共领域

“去斯大林化”和同志族群的困境

对同性恋者的镇压一直持续到斯大林去世后,上千同性恋者被关进斯大林的监狱和古拉格。当斯大林去世时,他们同两百万人民一起关押在劳改营中。斯大林死后,苏联当局希望减少古拉格中的人数,对大部分在押者进行赦免,这其中不包括同性恋人群,因为他们仍被视为罪犯。

事实上,尽管苏联当局修正了一些斯大林恐怖中最恶劣的一面,对同性关系的镇压反而增强了。矛盾的是,男女区隔的监狱和劳改营中,同性恋爱不减反增。看来,苏联当局不愿意释放这些古拉格囚犯的一个原因是,害怕他们将“腐败的”同性恋影响传播给社会大众!

女同性恋的命运并没有多好,只有更糟。许多女同志被当做政治犯来对待,被宣称患有精神疾病,并被送往精神病院接受“治疗”,即强制服药。

同性恋最终除罪化在1993年4月,1996年的新刑法草案确认了这一点。当时的背景是新政权希望打破旧有斯大林体制,官僚集团开始拥抱资本主义,摒弃计划经济。虽然同性关系在形式上合法了,现实生活中的同志们却在当代俄罗斯步履维艰。大众始终相信着,同性恋是俄罗斯社会中的外来生物,男女同性恋距离布尔什维克们在十月革命后达成的自由度,还有很长一段路要走。斯大林的遗产依然是造成现今俄罗斯LGBT族群骇人听闻处境的一个因素。

上千名同性恋者在古拉格内劳改到死。//图片来源:公共领域

上千名同性恋者在古拉格内劳改到死。//图片来源:公共领域

在苏维埃法律刑罪化同志的59年里,究竟有多少同性恋者遭受了审判和监禁的屈辱?计算这一数量十分困难,有人声称,最多有25万男同志被判决有罪,但更晚近的统计显示,真实数据大概在6千人左右。1960-1970年代,被判有同性性行为的男性数量反而增长了,在1977-78年达到顶峰,这两年里各有超过1300名男同志遭到判刑。

其他斯大林主义的国家

早在1933-34年,如我们所见,其他国家的共产党一度站在同志解放的立场上。苏联之外第二大的共产党——德国共产党,就曾是如此。在苏联重新将同性恋入罪后,这一情况急转直下。

无需惊讶,因为共产国际及各国支部,已不像前四届世界大会时那样有生机,且具革命性的了。阅读前四次大会的演讲、决议和声明,我们看到的是真正的辩论,来自不同国家代表间的异议观点互相交锋,列宁与托洛茨基的方式是辩论与说服持不同意见的各国委员们。

随着苏联内部官僚主义的兴起这一切都改变了,斯大林的处事方式是背着人民群众,由几个权力中心私下协商,他的特色是诽谤和谣言,比起政治辩论,他更擅长组织猎巫,斯大林的崛起同样也是小官僚集团和保守观点的崛起。

在第三国际不断扩张的恐同情结下,以及随后东欧国家纷纷效仿苏联的官僚化模式,一种敌视同志的环境渐渐成型,同性恋被大多共产党官方视为资产阶级社会的腐化行为。这对LGBT反抗压迫的斗争有相当负面的影响,并消解了马克思主义与社会主义几十年来的LGBT运动成果。

波兰是唯一例外,1932年的波兰旧刑法已将基于同意的同性性行为除罪化,并延续到二战后的斯大林体制中。但是在东欧阵营的其它国家中,同性恋被视作犯罪行为。很多年后一些国家才开始解禁这一条,捷克斯洛伐克和匈牙利于1962年将同性性行为除罪,保加利亚和东德于1968年,除了罗马尼亚直到1996年才作出这一举动,在斯大林体制解体数年后。罗马尼亚的反同法律尤为严苛,最高达10年监禁。

在南斯拉夫共和国,这里不是苏联的卫星国,每一个加盟邦有立法自治权。克罗地亚,黑山和斯洛文尼亚在1977年实行同性恋除罪化,而其它邦直到南斯拉夫解体后才实现。阿尔巴尼亚,这个极端独裁政体,1977年将同性恋部分除罪,完全除罪直到1995年才实现,在霍查去世、斯大林体制崩溃的几年后。

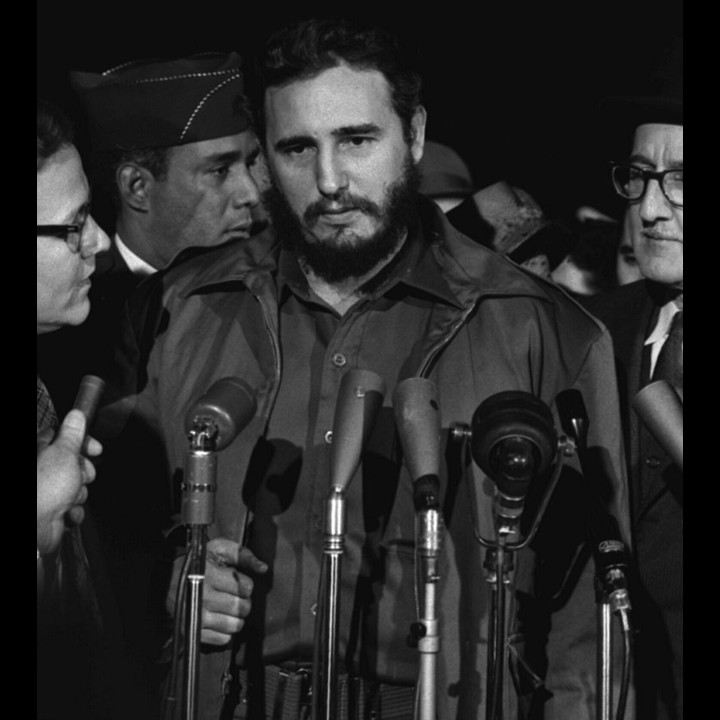

古巴在卡斯特罗上台后,同样也在苏联的影响下将同性性行为入罪。古巴革命后的短暂时期,许多同性倾向的杰出艺术家和知识分子们,对新政权抱有同情,期许它能实现社会公正,解放同志族群。但几年后这些都改变了,官方大力打击同性性行为,许多同性恋者遭到监禁。至1970年代中期开始有些许宽容,1979年同性性行为成为合法。

古巴政府也同样打压同志人士,但当局后来对此的态度有显著好转。//图片来源:公共领域

古巴政府也同样打压同志人士,但当局后来对此的态度有显著好转。//图片来源:公共领域

毛主义政权下的中国格外有趣,因为中国历史上在早期文明时代,已形成接纳同性恋的传统,没人可以说同性恋在中国社会毫无立足之地。直到晚近时期这一情况才被改变。1949年革命之后,中国也盛行着与苏联一样的恐同氛围。毛主义中国接受了苏联的斯大林模式,将同性恋逮捕投入监牢。在1960年代文革期间,同性恋者被公开羞辱,判以长期刑狱。这一情况持续于毛统治的整个时期,1997年同性性行为才去罪化,在毛泽东去世20多年后。直到2001年同性恋一直被视为精神疾病,官方对待同性性行为的态度仍然是“不正常”。

越南十分特殊,没有记录显示同性性行为被入罪,这不代表官方对同志态度友好。同性恋常被塑造为社会恶魔,曾有人提倡将同性性行为入罪,但没有付出实践。

今天的斯大林主义者和毛主义者必须给出回答

如我们所见,大部分斯大林体制国家在二战后将同性恋入罪,或在新刑法中继承了反同的旧条令,其中大部分又在1960至1980年代逐渐去罪化,与西方呈现同样的过程。人们可以断言,他们与英国或美国并没差,但这样的评价误解了一个关键点。

在1922年,列宁和托洛茨基领导时期,苏联尚且还是个健康的工人国家,官僚化的堕落尚处在萌芽时期,在布尔什维克的力量下同志得到了除罪,将苏联置于国际先锋之位,远远超过大多数西方经济发达国家。整整15年同志族群免于法律干涉,男女同性恋者未曾遭受逮捕与刑监。

毛泽东在中国禁止同性关系。//图片来源:公共领域

毛泽东在中国禁止同性关系。//图片来源:公共领域

今天还有很多斯大林的信徒们,公开的强硬斯大林派奉其政权为圭臬。毛派视毛泽东为偶像,宣称斯大林是同路人,仅仅谴责斯大林死后的苏联。他们引用“持久战”等理论,奉行毛泽东的长征模式,试图运用到如今的现代城市化条件中。这种策略带来了相当大的困扰,过去它在拉丁美洲这样的高度城市化地区被付诸实践,导致了城市游击队等战争形态,完全与有组织的工人阶级隔绝开来,并在群众阶级斗争中扮演着负面的角色。

同样的毛派话术,展望未来政体时,提出要“讨论自由,行动一致”,他们甚至宣称这来自毛泽东[3]!无论是斯大林还是毛的治下,宣称他们有讨论的自由,是完全脱离历史事实的。他们还提出一个“作为先锋队的党”,其选出的代表是可以被人民撤换的,我不由得再问一次,这一基本的民主权利何时在斯大林的俄国和毛时代中国实现过?这一切不过是庞大官僚政权的自我辩解罢了。它拒绝承认历史事实,却没有妨碍某些斯大林派,尤其是晚近的毛派们,去沾身份政治的光,提倡些“交叉性(Intersectionality)”之类的理论。在做这一切的同时,他们对于自身的过去非常不诚实,在斯大林和毛泽东的时代,如果你是同性恋,更不要说跨性别了,你将遭受恐怖对待、被羞辱甚至牢狱之灾。

其他的前斯大林派人士已经放弃假装成马克思主义者或共产主义者,迈向了资产阶级自由化,拥抱那些分化受压迫群体的思想,而不是团结这些族群。讽刺的是,以前这些人可能为斯大林极权辩护,现在他们裹着资产阶级自由主义的臭皮囊,对过去的传统宁愿缄默。